公元11世纪后的气候变冷对宋以后经济发展的动态影响

【内容提要】文章从公元11世纪后我国气候的显著变冷入手,讨论了在此基础上发生的农业生产、土壤、植被的显著恶化,游牧民族与汉族力量对比的适应性变化,中国人口和经济重心的适应性南移,以及在此基础上对中国传统政府统治模式所造成的巨大挑战。作者认为,理解这一气候变化及其经济动态影响,乃是理解11世纪后两宋时期经济发展和政府治理出现新气象的重要理论前提和基础。文章同时概括古今气候变化的影响机制与应对举措,并指出本文研究对当代气候变暖的现实意义所在。

【关键词】11世纪后气候变冷 人口和经济重心转移 传统政府统治模式 今日气候变暖

【Title】China’s Climate Change Towards Colder since the 11th Century and Its Dynamic Effects on Economic Development since the Song onward

【Abstract】This paper discusses firstly the prominent climate change towards colder in terms of average temperature, secondly, the deterioration of soil quality, vegetation, the change of river course, agricultural and cash crop output fluctuation, and the comparatively adaptive strength change between the nomads and Chinese afterwards, and thirdly the corresponding shift of Chinese population and economic gravity towards south China. Fourth, it analyzes the economic and political impact of these changes on the Chinese traditional governance pattern. We argue that understanding this prominent climate change and its dynamically economic effects followed is fundamental to understand Song’s economic development and governance innovation since the 11th century as well as the reason why Song falls as a result. Finally, a comparison between this historical scenario and the current climate warming is conducted with an aim of drawing some governance lessons from these historical facts, and certainly some policy implications are presented in the end.

【Key Words】China’s Climate Change since the 11th Century, Chinese Traditional Governance Pattern, the Shift of Chinese Population and Economic Gravity, the Dynamic Effects on Economic Development

一、引言

在对中国经济与传统治理模式的长视角考察中,两宋时期无疑是一个让历史学家、经济史学家感到惊讶和困惑的时期。历史学家黄仁宇在《中国大历史》一书中写道:“公元960年宋代兴起,中国好像进入了现代……行政之重点从抽象原则到脚踏实地,从重农政策到留意商业,从一种被动的形势到争取主动,如是给赵宋王朝产生了一种新观感”[1]。陈寅恪也认为,“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”[2]。不仅如此,国外学者也持大体类似的观点。美国历史学家罗兹·墨菲称,“从很多方面来看,宋朝算得上一个政治清明、繁荣和创新的黄金时代”[3]。日本历史学家官崎市定在《东洋近代史》中写道,“宋代(简直)是十足的东方文艺复兴时代”[4]。著名的经济史学家安格斯·麦迪森在长时期核算各国的GDP后也确认,中国的人均GDP在宋朝以前一直维持在450美元的水平,到了两宋时期,就上升到600美元的水平[5]。

两宋时期,中国为什么会出现这一系列经济和统治模式转变的新气象?而宋朝之后的中国发展模式却为什么会突然全面向内转型?目前学界对此问题的大多数认识往往就事论事,大多拿宋朝的科技、生产率进步、水稻早熟品种、商业、城市发展等来理论,典型的代表有黄仁宇(1997)、L.斯塔夫里阿诺斯(2006),Spence(2000),M. Elvin(1973),柳平生和葛金芳(2009)以及麦迪森(2008)等。

本文认为,以上论者所谓的农业技术进步,水利工程的建设、工业企业的兴起、城市化和科技领域的技术进步等等,虽然能够较好地解释宋朝经济、商业的繁荣,但却不能圆满地解释为什么不是宋朝之前而是宋朝才出现这种“经济革命”和治理模式转变的根本原因。

在本文的分析框架下,之所以在两宋时期出现了这种生产率的改进,商业和城市的勃兴,政府治理模式上的新气象,主要源于公元11世纪后中国气候的显著变冷,在此条件下中国的水文、土壤和植被、农业生产等自然条件也都发生了显著的恶化。接着,农业民族和游牧民族之间的关系也日益紧张,汉族出于维持稳定生产和生活的目的便大批南迁,日益集聚到水路交通更加便利、人口更加稠密、也更适合农业生产的南方地区,这样,所谓的“经济革命”就随之出现。在此条件下,大宋王朝出于国家生存延续之目的,针对不同的生产、生活空间、地理、资源和生态条件,对传统的政府治理模式进行适度似乎在所难免。

笔者以为,如果不理解这一气候环境的显著变迁及其对自然、资源、农业生产、人口等的一系列经济动态反应,就难以真正理解,中国为什么在两宋时期出现经济革命和政府治理模式新气象的根本原因。此外,本文的一个创新还在在于以史为鉴的分析视角,因为对人类经济社会的长期影响而言,公元11世纪后的气候变化冷恰是和当今的气候变暖相类似的气候变化过程,但在这一气候变化面前,当时当政的政府是否做出反应,做出了怎样的反应,如何对其政府治理模式进行适度调适等,这些非常宝贵的历史经验和教训,对于今天的世界和我国如何应对气候变化,怎样对政府治理进行改造与创新,都具有非常重要的历史和实证借鉴意义。

二、气候变化影响古代农本经济发展的分析框架

其实从很早的时期起,就有哲学家、历史学家曾经讨论过气候变化及其对人类经济社会的影响问题,比如,孟德斯鸠(1750)就认为,“在北部的气候条件下,那里的人们拥有较少的恶习,更多的美德、诚心和真诚,而越往南走,人们的美德就越少,情欲就越旺盛……温度是如此的炽烈,以至人们的身体被炙烤得有气无力……会导致人们毫无好奇心,更无力进行有意义的事业”[6]。E.Huntington(1915)在《亚洲的脉动》一书中指出,13世纪蒙古人之所以大规模向外扩张主要是由于他们居住地气候干旱、牧场条件变坏所致。这些讨论对于我们理解气候变化之影响问题颇有裨益,但他们对气候变化给古代社会影响的讨论大多比较粗放。特别是,到目前,还没有人从这一角度讨论,公元11世纪后的气候变化最最为古老的农业经济体中国经济社会的影响,当时政府对这一变化的调试和应对举措进行一个完整的理论研讨。本文意欲为之,具体而言,本文的理论框架主要可概括为:

首先,气候的变化必然会影响古代最为主要的农业生产活动所赖以进行的生产要素的效率,比如土地的生产力会由于降水的增加、温度的提高而变化;而作为生产要素投入的劳动力以及管理者的体力、精神状况也会受到气温、降雨、降雪、季风等气候变化的影响;由于农业是我国古代经济发展赖以发展的最重要的支柱产业,因此我们判断,当农业生产受到较严重打击并且已经影响到农民的生存与生产时,粮食的价格很可能就会上升。更加严重的是,若国家的赈灾活动难以应付时,大面积的饥荒就可能发生,这样,整个农业经济社会的发展与社会稳定就会在很大程度上受到影响。

其次,在中国历史上,除了农业以外,还有一个重要的产业就是少数民族所从事的游牧业,它是一个完全靠天吃饭的行业。考察一下中国历史上主要游牧民族的活动区域就会知道,这些游牧民族大多生活在中国西北部的广阔地区。当气候变得更加恶劣的时候,这些游牧民族的游牧生产活动就必然受到比农业民族更加严重的影响,原因是他们不像农业民族那样由于有了定居农业的支持而在客观上降低了对气候等自然条件的依赖,相反他们历来靠天吃饭,因此,气候的恶化就会迫使游牧民族在空间上进行迁移。可以想象,当气候变化不利于他们时,从事牧业的少数民族应对气候变化的理性反应通常是向南、向东迁移,这样便必然与定居于东面、南面的农业民族遭遇,于是,双方之间的冲突和战争就难以避免,严重的话,汉民族国家的经济和社会稳定就会受到严重威胁。

再次,在农业生产和牧业生产都受到气候变化影响的条件下,从事农业活动的人口与从事牧业的游牧民族之间的关系就容易陷入紧张状态。原因是,当农业生产受到气候变化较大影响的情况下,灾荒就可能出现,如果政府减免地租、税赋、出面赈灾,农民的家庭生产和生活负担就能暂时得到减轻,气候变化的负面影响就能得到减轻,反之,当地租、税赋难以减免甚至还可能增加的情况下,农民的生产和生活就必然受到重大影响,大面积的饥荒就可能形成。如果气候变化的负面影响在较长时间持续,政府统治和管理不能很好地调适时,农民个体理性选择的结果就会进行人口迁移;从事牧业的少数民族应对气候变化的自然反应当然也是向南、向东的迁移与掠夺,这样便必然会产生边境冲突,汉民族国家内部的冲突、内乱甚至国家稳定就会受到严重威胁。

最后,气候变化对古代农本经济长期发展的影响,最终表现为农业减产、饥荒、牧业活动难以为继、汉与游牧民族之间的冲突、汉国家内部的内乱、战争就可能增加,财政可能面临危机等等,所有这些都必然对传统的政府统治模式造成严重冲击,并促使新的统治模式出现,或者迫使统治者做出新调整。如果统治者调试恰当,经济和社会就渡过难关,反之,就可能因噎梗食,带来国家的倒台。两宋的灭亡,当然与此紧密相连,此后的发展道路更是出现180度转向。

三、公元11世纪后我国的气候变冷对农业经济的影响

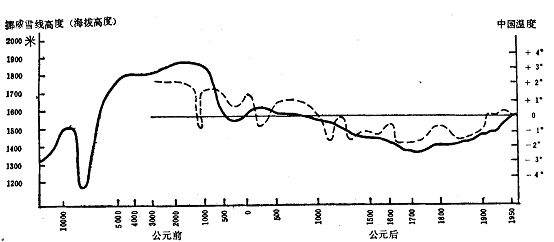

著名科学家竺可桢的研究发现,中国历史上的商、周、秦、汉、隋、唐朝属于气候较为温暖的时期,平均温度要高于现代1°C左右,而从公元11世纪后开始,中国逐步转入了寒冷期,平均温度比今天低1°C左右[7]。图1给出了中国五千年来的温度变化趋势。由该图可见,公元11世纪是个重要分水岭。

在日常生活中,虽然温度上下1°C对人类的生活并不会产生太大的影响,但此后连续多年的平均气温向下1°C的变化,却会对内陆地区以及较为干旱的中国北方地区的农业生产带来十分严峻的影响:

首先,就是农作物的生长期受到影响。比如唐朝的韩鄂在《四时纂要》中的四月条下谈到麦之贵贱与储藏的事情,这说明,唐代的小麦收获季节是在四月。而《宋史》卷四《太宗纪一》和卷五《真宗纪一》的记载则说,宋太宗和宋真宗几次在汴京郊区视察小麦的时间是五月,这说明,北宋与唐相较而言,小麦收获的时间已大大推迟。另外,唐朝的《两税法》规定,夏税不得超过每年六月,秋税不得超过每年十一月,但到北宋时,夏税缴纳完毕的时间,南北三个不同地区的时间分别成了七月十五日、七月三十日和八月五日,秋税则被推迟到十二月十五日,后来甚至还加了一个月[8]。这说明,北宋的谷物收获期要大大迟于唐代,南宋时连江南冬小麦的收获期也因温度的变化而受到了影响[9]。

图1:我国五千年来温度变化情况

注:图中的实线表示挪威雪线高度,中国五千年来的温度变化用虚线表示。资料来源:竺可桢:“中国近五千年来气候变迁的初步研究”,《竺可桢文集》,科学出版社1979年版,第475-498页。

其次,气候的这一变化还影响到粮食作物、经济作物的产量以及区域分布特征。张家城(1982)的研究发现,我国的气温每变化1°C,农作物的产量就变化10%左右。倪根金(1988)发现,宋金的寒冷期小麦的产量减少了8.3%。同样,年平均气温下降2°C,生物的分布区域就要南移2-4个纬度。唐代的温暖期时,北方农业区向周边扩展,水稻广泛分布,甚至连关中、伊洛河流域、黄淮平原等都大面积种植。可到了两宋的寒冷期,北方的农业区就出现南移的现象,水稻的种植范围也明显缩小[10]。北宋和金时期,虽然政府奖励农民开发稻田,但无论稻田的规模还是产量都难以与唐、五代时期媲美。

再次,气候的变化也影响到当时经济作物的种植以及农民的收入。唐前期,桑蚕业的中心在河南、河北一带,江南地区虽然已有这些经济作物的种植,但远未成为这些经济作物的中心。唐之后直到南宋,桑蚕业的中心已转移到江南的太湖地区。唐朝时期,只有灵州(今宁夏灵武)地区向朝廷进贡甘草,可到了宋朝气候变冷以后,甘草的种植范围已经大大南移到原州(今平凉、镇原)、环州(今环县)、丰州(今府谷、准格尔旗一代)一代,这些地区已开始成为朝廷甘草的进贡地[11]。喜温果树,比如柑桔的种植范围也从唐朝时的长安[12]退缩到秦岭以南,唐代史料基本上没有任何柑桔冻害的记录,但到了12世纪初以后,史书中却有多次记载长江中下游及其以南柑桔遭受毁灭性冻害的记录[13],这说明,宋以后的气候变冷影响了这些经济作物的生长与繁殖,而以这些经济作物为辅助收入的农民收入自然也就受到了严重影响。

四、气候变化下的水文、土壤和植被的恶化

公元11世纪后我国气候的变冷,除了短期内对农业生产的影响之外,在中长期还影响了水文、土壤和植被的变迁,进而影响当时的农业生产和农民、游牧民族的生活。

在秦汉、隋唐时期,黄河中下游地区的水资源相当丰富,湖泊众多,星罗棋布,后来由于气候在11世纪的变冷以及人类的持续农业开发,水体已大大减少,湖泊也不断消亡。据《水经注》、《元和郡县志》、《元丰九域志》记载,山西境内的湖泊在北朝时候有16个,唐代时有7个,而到了宋代就只剩下3个了。河北的情形类似,北朝时尚有湖、渊、泽、池[14]不下十余处,到唐代时湖泊还不少,宋金之后,这些湖泊多数都湮灭了。同时,由于人类在黄河中上游的过度开发,黄河泛滥的次数开始不断增多。唐、五代343年间,河北有41年遭水灾,13年遭旱灾。宋、辽、金319年间,河北有43年遭水灾,35年遭旱灾,河北的农业从此一蹶不振[15]。

除了水文的变化以外,随着气候的显著变冷以及人类几千年来的开发,土壤的质地也发生了很大变化。北方黄土高原的水土流失日益严重,养分流失,土质变差。汉代时,关中地区的黄土是农业生产的最好土壤,但黄壤的自然肥力随着垦耕年限的延长而不断下降。更加严重的是,疏松的黄壤最易遭受水土流失。唐代时,黄土高原沟壑纵横现象仍不严重,但北宋以后就日益加剧,黄土高原面积开始缩小,且沟壑纵横的局面已然形成[16];

植被也是如此,黄土高原、关中盆地和华北平原是北方农业发展最早的地区,随着气候变冷与人类的农业生产活动,这些地区也成为森林最早破坏的地区。吕梁山原来是森林茂密的地区,唐朝时,六盘山、陇山、岐山的森林还不少,但到了宋朝就不见六盘山、岐山有森林的记载了,关中平原到唐宋时已几乎没有森林了[17]。

水文、土壤和植被的变化跟公元11世纪后气候由热向冷的变化有很大关系,与人类的掠夺式开发方式也存在着重要的因果关系。毕竟人类最早生活在关中平原、黄河中上游地区,因此人类对这一地区自然、土壤和植被的破坏也最早。但如果不是公元11世纪的气候变冷,北方的自然、土壤、植被大幅度的变化可能就不会在两宋时期到来,换句话说,公元11世纪的气候变冷使得人类对自然开发的负面影响更早地到来了。

五、11世纪后游牧民族与汉族力量对比的适应性变化

表1给出了影响整个中国历史进程的游牧民族与汉民族之间的关系。从该表可见,公元11世纪以前,那些建立于中国西北部的游牧民族,尽管曾对中国造成了一定的影响,但始终未建立起统治汉民族的强大政权。从公元11世纪的北宋开始,契丹、党固、回鹘、女真、蒙古、满族一度成为严重影响中国的游牧民族,契丹、女真、党固曾建立与汉民族相互对峙的政权,而蒙古和满甚至胜过汉族,建立了统一中国、影响欧亚的大帝国。这些游牧民族为什么能够在公元11世纪以后而不是之前建立与汉民族对峙的政权?

表1:影响中国历史进程的游牧民族

民族 语言 活动年代与地区 对汉民族国家的影响 匈奴 突厥语(土耳其语) 公元前3世纪建立政权,活动于中国的西北地区 对西汉和东汉政权有所影响,但被后者打败而灭 月氏 约相当于印欧语系 公元前2世纪,位于中国西北部的甘肃地区,后来迁至大夏(Bactria),后再迁至印度西北,建立贵霜王朝 对中国有所影响,但在强大汉政权面前,逐步西迁、南迁,没有对汉政权产生重大影响 鲜卑 蒙古语 3-4世纪,位于中国北方 4世纪时曾入侵中原,但没有带来很大影响 拓跋 蒙古语 北魏时期,中国北方 公元386-534年曾在中国北方建立北魏政权,学习汉文化 突厥 突厥语 公元552年建国,600-744年分裂为南、北两部,659年之后融入印欧各民族,活动于中国西北地区 唐朝时期曾入侵中国,但是没有取得太多胜利,受到唐政府的降伏 回鹘 土耳其语 744-840年灭东突厥后建立政权,后为吉尔吉斯人所逐,与840年后在塔里木盆地建立政权 对中国西北边疆有所影响,但未影响唐朝大局 契丹 蒙古语 947-1125年在中国北方建立辽国,为女真人所灭后建立西辽(1124-1211) 北宋时影响中国北方,与北宋形成对峙之势 女真 通古斯语 在中国北方建立金朝(1122-1234) 北宋、南宋时期影响中国北方,与两宋形成对峙之势 党固 藏语 在中国西北地区建立西夏王朝(1038-1227) 曾经与北宋和南宋形成对峙之势 蒙古 蒙古语 1271-1368建立元朝 成为影响整个欧亚的大帝国 满族 满洲语 1644-1911年建立清朝 成为影响整个中国的大帝国,后期衰败不堪资料来源:费正清:《中国:传统与变迁》,世界知识出版社2002年版,第174-175页,并经过本文作者的重新整理。

笔者以为,造成这种力量对比变化的原因主要就是,一是游牧民族在北,汉民族在南。这样,在气候显著变冷、土壤、水文和植被恶化的条件下,越是往北,其受到气候变化的影响就越显著;二是游牧民族的生存手段相对单一,对自然的依赖性强,而汉民族则是定居农业民族,应对自然变化的能力要相对强一些,这也是事实。这样,如果给定公元11世纪以后气候变冷的基本事实,那么,我们就必然得出游牧民族在气候变化下生存压力更大,因而向南侵略更加积极的基本结论。

实际情况正是如此,从公元11世纪开始的气候变冷,使得中国的平均气温下降了1°C,这对于处于西、北部的游牧民族的打击就显得特别严重,很多草地出现了沙化,而原先的一些绿洲也逐渐干涸,于是向南的移动便成为他们的一种自然反应。游牧民族向南的移动主要表现为两方面:一是纯粹逐水草而居,因为越往南水草的生长受气候变化的影响就越小,因而游牧生活就越容易继续[18];二是,向南边定居农业民族的袭击与掠夺。比如,建立于公元947年的辽国最初位于辽河西北流域以及辽河支流沙拉木伦河地区,后来它就不断向南扩张,到了河北、中原北部地区。后来,女真人迅速兴起,并在建立金国后开始向羸弱的宋朝大举进攻,从中国人手中夺取了北京、河北、太原、开封、长江中下游地区等大片国土。

这些游牧民族之所以具有如此摧枯拉朽的巨大战斗力,主要原因乃在于这些游牧民族所具有的相对军事优势。“游牧者尽管在物质文化上发展缓慢些,但他一直有很大的军事优势。他是马上弓箭手。这一专门化兵种是由具有精湛的弓箭技术和具有令人难以置信的灵活性的骑兵组织,这一兵种,赋予了他胜过定居民族的巨大优势,这就像火炮赋予了近代欧洲胜过世界其他地区的优势一样……[19]。

此外,游牧民族依赖于畜群这单一的资源生存,在长期的生产和生活的实践中,还锻炼出从牲畜身上获取自己的衣食、居室材料、燃料和交通工具的能力;还有,由于他们逐水草而居的特点,也使得他们必须具有精确的认识方向和计算距离的能力,锻炼出远见、自信、肉体和精神上的韧性等优良品质以及游牧首领对于下属的强制性权威[20],这些都是一种准军事性组织所必备的基本条件,在现代火炮技术为农业定居社会所掌握之前,游牧民族常常就成为影响农业定居文明的重要竞争性体系[21]。

六、中国人口和经济重心的被迫南移

在以上的自然变化以及游牧民族向南迁移的双重压力下,北方广大地区的农民纷纷南迁,并铸就了中国人口和经济重心的南移。

从南、北方的人口分布来看,公元1080年,江南七路(两浙、江南东-西、荆湖南、福建、广南东-西)有户口6,880,194,口数14,260,436。同年,北方八路(京畿、京东、京西、河北、河东、陕西、淮南、荆湖北)有户6,323,879,口数12,807,221。南方比北方多了556,315户、145,326口。到了崇宁元年也就是1102年,南北户数与元丰三年相比,均有增长。江南的两浙、江南东-西、荆湖南四路平均增长22.99%,其余三路资料缺乏。到南宋时,南方户数继续稳定增长。绍兴三十二年也即1162年,与元丰三年相比,江南七路除江南东路减少9.27%,广东南路减少30.9%中之外,其余五路平均增长26.46%,江南西路、福建路较元丰时期则分别增加了61.2%和58.13%。就整个江南地区而言,户数较前有所增长[22]。表2是梁方仲(1980)有关北宋和南宋南方各路每平方公里人口密度的对比变化情况。从该表亦可见,在北宋1102年间和南宋1223年间,南方各路中的绝大多数比如两浙路、江南东路、江南西路、荆湖南路、福建路、成都府路、潼川府路、利州路、广南西路的人口密度较前明显上升。这说明,北宋后人口向南聚集的趋势一直在持续。

表2:北宋1102年与南宋1223年南方各路人口密度对比(单位:人口/平方公里)

南方各路名称 北宋1102年 南宋1223年 两浙路 30.7 32.9 ↑ 淮南东路 16.1 7.4 淮南西路 16.4 8.4 江南东路 24.9 27.9 ↑ 江南西路 27.7 37.7 ↑ 荆湖北路 10.6 7 荆湖南路 17 22.5 ↑ 福建路 16 25.4 ↑ 成都府路 45.5 57.8 ↑ 潼川府路 27.9 38.9 ↑ 利州路 8 9.5 ↑ 广南东路 6.7 4.5 广南西路 4.4 5.5 ↑资源来源:梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社1980年版,第164页,甲表40。

从亩产量来看,也是如此。吴存浩(1996)发现,从全国的水平看,我国自汉代以后粮食亩产就稳步上升,汉代每市亩为110市斤,北魏为120,唐代为124,宋代为142,明清为155。从南方稻作区的情况看,唐代以前没有详细的数字,唐代每市亩产稻368市斤,宋代稻作区单产突飞猛进,达到了688市斤,明清为419市斤[23]。赵冈(2001)也发现,两汉和隋唐时期,我国的粮食亩产基本维持在110-125市斤左右,可到了宋代以后,粮食亩产上升一下子上升到183市斤以上[24]。这种亩产量的提高与当时的耕作方式存在关联,但也与人口迁移到南方后所面临的更适宜农业生产的气温、降水等地理条件存在着必然联系。

南方农产品的商业化水平也高于北方。宋代南方的商业性农业和多种经营呈现一派繁荣景象,像桑树、苎麻、棉花、桐树、荔枝、龙眼、甘蔗、大豆等的种植已使部分农民以商品化生产为生,他们与市场的联系比传统自然经济下的农民更加频繁,以农产品为原料的手工业生产,如丝织、麻织、棉织、制茶、榨糖、榨油、制盐、冶铁、制瓷等也得到很大发展[25]。

从手工业的情况看,北宋时,年产布帛五十万匹以上的地区,江南有两浙(191万匹)、江南东(82万匹)、江南西(50万匹)三路,北方有河北东(92万匹)、京东东(70万匹)、河北西(50万匹)三路。如果进行南北的比较,则南方比北方多了一百多万匹[26]。

由于经济重心的南移,从11世纪以后,政治上也开始有所反映,比如江南地主集团的崛起并成为改革的中坚就是一个标志。进入宋以后,南方人在政治上扮演的作用越来越重要。范仲淹是吴越人,欧阳修是湖北人,蔡襄是福建人,杜衍是浙江会稽人,余靖是岭南人,都是当时的名臣。这些人大多是地主阶级中的改革派,范、杜、余都是参与过庆历新政的人。而王安石变法中的参与者也大多是江南人士。宋真宗以后,担任宰相的人大多是江南人士,而唐代江南人士位居此要职的则只有十分之一[27]。特别值得注意的是,以王安石为代表的变法派所提出的一些有利于商品经济发展的改革措施,和以司马光为代表的守旧派所持有的轻视工商形成了鲜明的对比,其实这正是南、北商品经济发展不同水平在政治上的一种反映[28]。

七、传统政府治理模式面临的挑战

从政府治理的角度看,由于气候的变迁,土壤、水文、植被的恶化,游牧民族的大批南迁,汉民族出于生产和生活的目的而大批南迁。这样,政府出于财政稳固和国家长治久安的目的,理应在整个统治方式和政策上有所调整,这才能与时俱进。

政府可以采取的措施可能有:(1)从短期看,加强国家的军事动员,加强对军队和士兵的军事训练,以应对游牧民族南迁对北方农业生产的破坏,坚决维护汉民族的生产与生活稳定。从中长期看,(2)由于不少人口已经迁移到气候更加湿润,河流密布、更加适合农业生产的南方,所以国家就要找到对更高效率农业生产、更多经济作物的生产方式进行有效征税的管理方式,这样才能在与游牧民族的竞争和对抗中胜出;(3)当时的气候变冷在很大程度上是一种自然性的环境变迁,政府理应对这一自然变迁的性质和影响有清醒的认识,加强在这方面的研究,并适时地推出一整套在农业生产的同时提倡爱护环境、注重绿化、减少对大自然的人为破坏、减少水土流失等人与自然和谐相处的应对方案。但在当时的条件下,这样的调整不仅不太可能,而且也实现不了。其原因有三:

(一)传统政府治理模式的惯性特征难以改变

北宋以前的政府治理模式总体上是所谓的重农抑商,到北宋和南宋人口和经济重心南移以后,这种重农抑商的做法理应有所弱化,并转而开始重视工商、弱化农本。事实上,两宋时期已出现此新气象,但重农抑商的基本国策和政府治理的中央集权特征并没有发生实质性的变化。随着科举制度的完善,平民子弟逐步登上中国的政治舞台,权力日益集中在皇帝和百官手中,豪门巨族的政治影响开始逐步下降,旧式贵族逐步融入缙绅阶级和地主阶级,分散的小块土地代替大批集中的土地而成为常见的土地所有形式,这些新的缙绅阶级对农业土地的依赖性大大减轻,但这些人只有通过科举考试才能进入官僚化的体制框架当中,结果,商人在政治上较弱的地位不能成为改变中央集权治理模式农本化特征的主要动力。

(二)技术条件的局限阻碍政府快速有效地对新的气候和生态条件做出反应

从技术层面看,当时的政府要想对迅速变化的气候变迁做出合理有效地反应,就必须拥有一系列相应的技术条件,这样才能克服政府在管理上的缺陷。首要的问题就是如何找到向南方广大城市经济、商业经济征税的很好方法。这些城市和工商经济的流动性较强,如何向他们征税?如何才能获取稳定的税收?这些本身就不是一件易事;其次,官方要对这些城市和工商经济进行征税还要拥有较为先进的信息收集手段,比如,每一纳税人的财产有多少?是什么性质的?如何征税?交易一般在何时进行?每次交易的物品有哪些?交易的数额有多少?如此等等,可在当时的交通和信息条件下,政府无从获知这些相关的信息;第三,正常的商业和交易活动涉嫌人员众多,交易活动量多、性质复杂,政府既然要向这些人征税,就必须公正无偏地提供商业交易活动中的公共秩序和解决纠纷的法律原则,可这些在当时的政治和文化传统下,根本无法想像[29]。

(三)不匹配的经济-国防政策组合

从军事和财政政策实践角度看,由于传统的政府统治惯性,两宋的统治者就在进退两难之中选择了一种奇怪的政策组合。从经济上看,它积极实行财政集权,不断加强对地方“方镇”钱物的控制,设置转运司负责财赋的征缴和对地方财政的管理,明确规定纳税人以及课税范围,通过明确的土地丈量确定征税基础,明确规定税率,及时对商业和集市商业活动、对外贸易进行征税[30]。但在军事上,两宋却奉行防御性的国防政策,不断弱化军人的地位。两宋时期,政府为什么会采取这种经济-军事如此不匹配的政策组合呢?

首先,从两宋国家的策略来看,当时统治者心理的基本理念是国家稳定是压倒一切的国家策略。因为经济上的财政集权可以扩张中央的经济权力,可以弱化地方的实力。毕竟唐朝集军事、行政、经济于一体的藩镇割据,最终导致了唐朝的灭亡,这种中央和地方关系上的强支弱干不利于国家的稳定与统一的印象到宋时仍历历在目。北宋的建国皇帝赵匡胤本人就是先朝的一员武将,正是通过黄袍加身的非正常手段,他才得以攫取皇帝之位的。因此,在北宋建国之初,他就极力尚文轻武,宋太祖临死前有遗嘱告诫后人,子孙相传,绝不能杀一个读书人。他极力奖励文人,认为武人没有读书,不谙熟为政之道,甚至还可能祸国殃民。宋代的理学得以出现,就是在宋朝百年之后兴起的,这些理学人士多是读书人,提倡尊王攘夷,懂得夷夏之分,认为应回归历史传统[31],这当然符合中央集权政府的需要。

其次,从军队的管理与人员组成角度来看,赵匡胤总结了五代以来各朝各国募兵制的经验教训,放弃了唐朝的府兵制,采取募兵制,但这样做却有其重大缺陷:

(1)招募军队的目的本应该是对付外来侵略,可在募兵制下,军队的目的定位于“防盗”与安内,这就失去了建军的目的。

(2)在募兵制下,这些游民进入军队以后给军队带来的最大消极因素是,他们呆在军队一直到老,甚至可以结婚生子,可以抢劫民女为妻,行军打仗时还携带家眷,这不仅造成战斗力的低下,而且还增加了国家的财政负担。

(3)宋代的本意是想让军队整肃这些游民,消除社会动荡的根源,但最后却是军队的游民化。有记载称,宋代军队纪律极坏,士兵烧杀抢掠,破坏社会的稳定,军事逃亡哗变数量之多为历朝之最[32]。

(4)两宋时期国家为了削弱军队叛乱的可能性,还在管理上实行兵将分离的政策。军队一批一批的调动,将官却在那里不能调动,这样,兵将互不熟悉,缺乏相互之间的默契和长期训练,因而是战斗力不强的原因之一;还有,宋代军队分为禁军,是实力比较强的军队,其余为厢军,这些军队根本不用上阵打仗,只在地方上当差役[33]。结果是,军队规模无限增大,国家财政负担不断加重,军队的功能弱化。于是,宋朝就成为因养兵而亡国的朝代。

在本文的分析框架下,两宋政府不能有效地调动广大的人员、资源,不能有效地进行应对气候和自然变化与外部军事威胁的集体性行动,这正是导致宋朝走向灭亡的重要原因。

八、气候变迁之影响机制、应对措施及其现代启示

从上文的讨论中,我们可发现,自然环境变迁的确是影响人类社会长期发展、演进的重要变量。其背后的经济影响机制可被归纳为:公元十一世纪后的气候变冷T影响了土壤、植被、水文的区域特征T影响了农作物、经济作物的生长期与产量、区域分布,影响了游牧民族的生存条件T游牧民族的被迫南迁和向农业民族的侵略,农业民族的适应性南迁T人口和经济重心的南移T对当时的政府统治模式造成冲击和挑战。

值得注意的是,在这一气候变迁的经济影响机制展开的过程中,人类经济活动的负面影响也参与其中。但需要指出的是,本文的目的并不是否认人类制度在长期经济发展进程中的重要作用,片面强调“气候或环境决定论“,而重要的乃是指出,在古代农本经济条件下,人类的农业生产活动对自然环境的破坏力还是相对有限的,相反,一些自然性周期性的气候变化尽管缓慢而不易觉察,但人们如果不重视其对环境的负面影响,不加强对气候变化的经济学和历史学研究,它很可能就会成为在人类对自然环境负面作用的条件之外压垮骆驼的最后一根稻草。

有关本文所归纳的气候变化之经济影响机制的问题,也已经得到近年来新出现的一些经济学文献的进一步证实。比如,Adams et al.(1990), Mendelsohn et al.(2001), Deschenes and Greenstone(2007), Guiteras(2007)[34],Intergovernmental Panel on Climate Change(2007)[35], Currierro et al (2002)[36],Deschenes and Moretti(2007)[37],Filed(1992), Jacob and Lefgren and Morrtti(2007)[38]等。

表3:古、今两次气候变迁的影响机制及其应对举措

名称 公元11世纪后中国的气候变冷 当代的全球气候变暖 产生的原因 在很大程度上是一种自然的现象,是世界气候循环的一部分 工业革命以来,人类生产能力、消费能力大大提升,资源消耗、污染水平大幅度提升后的负面结果 影响范围和严重性 世界少数地方 整个世界 作用于经济发展的机制 1)影响农业国的农业产量或生产率2)影响游牧民族(国家)的牧业生产和人民生活

3)影响人口的迁移

4)影响农业国和游牧民族的关系

5)对国家的政府统治形成挑战 1)直接影响沿海国家的生产、生活、生存

2)影响生物的多样性、森林、植被和整个生态循环

3)影响不同国家的国际关系

4)对国际社会和不同国家的政府治理形成挑战

5)影响人类的生存与可持续发展 应对举措 当时的认识有限,难以进行有效率的集体行动,而以人口和家庭的个体性反应为主,来自政府的集体性行为缺乏,缺乏相应的国际合作,对一些国家(两宋、辽、西夏和金)的生存造成致命打击 很多国家签订应对气候变暖的行动计划很多国家合作和协调行动展开

表3总结了公元11世纪后的气候变冷与当今的气候变暖及其各自产生的原因、影响的范围、作用于经济发展的机制以及人类的应对措施等信息。

由表3可见,公元11世纪中国的气候变迁乃是一种局部性的气候变化,它的影响范围相对较小,严重程度也较轻,只对当时两宋国家的农业生产、游牧民族与农业定居民族的生产、生活带来了影响,使得他们的相对力量对比发生了适应性变化。当时由于人类认识的局限,相应的集体性行动很少,对那时国家的政府统治形成了严重挑战,甚至成为两宋国家灭亡的前提性原因。而当代的气候变暖则更具全球性,影响范围广泛,对人类社会的生产、生存,生物的多样性、国际关系乃至整个生态循环都造成严重的影响。所幸的是,与八、九百年前的两宋时期相比,今日人们的认识能力已大大提升,各国的科学技术水平和知识创造能力已今非昔比,国际社会有关气候变暖的负面影响已形成了广泛共识。接下来,不同国家乃至整个国际社会所能做的已不再是旷日持久的讨论,而是对相关政策措施和行动计划不折不扣地执行,否则,整个人类的命运将发生巨大的转变,自身的生存也就成为问题。

九、结论

总之,本文认为,(1)虽然公元11世纪后中国的气候变迁不同于今日的全球气候变暖,但通过回顾这段历史,却可以更加深刻地理解在此基础上所发生的经济动态影响,从而真正找到两宋时期出现“经济革命”和政府统治和政策调适新气象的前提性原因。(2)通过回顾这段历史也可以发现,在剧烈的气候变迁面前,政府提供相关公共产品,鼓励研究和科学探索,增强国家实力,尽快转变政府治理行为,调整政策方案,以提高政府应对这种气候和自然变化的能力也具有重要性。(3)虽然公元11世纪后中国的气候和环境变迁和两宋的衰败早已成为历史,但通过研究发现,气候等自然环境变化的确是影响人类社会长期经济发展的重要变量之一。虽然这些影响的形式有所不同,发挥作用的时间比较缓慢甚至难以觉察,但作用的基本途径却是共通的,影响也是深远的。这就表明,在长期经济发展的进程中,如果人类不注意自身经济行为的负面性,不顾忌气候外部环境的外生或内生性缓慢变迁,不能采取恰当而合理的应对措施,而听之任之,其结果就很可能会重蹈中国历史上国家衰亡的覆辙。

【简介】本研究是赵红军主持的上海对外贸易学院国家社科预研究项目“历史气候变化与北宋后经济发展关联度研究:一个数量经济史视角”的阶段性研究成果,得到他主持的第41批中国博士后科学基金“小农经济、惯性治理与中国经济的长期变迁”、上海市曙光计划资助(编号:08SG54),2009年上海市回国留学人员“浦江人才计划”(编号:PJ[2009]00889)的资助。感谢2010年10月22-24日第九届全国国际贸易学科协作年会期间中南财经政法大学李小平教授、厦门大学彭水军教授,东南大学经济管理学院冯伟博士生、南京大学经济学系皮建才副教授,上海大学经济学系詹宇波副教授、上海对外贸易学院石士钧教授、张永安教授、文娟副教授等的详细评论。另外本文的英文版也受到美国University of Conneticut经济历史学系Peter Turchin教授、美国加州大学河边分校Chris Chase-Dunn教授、美国康州三一学院经济学系文贯中教授的详细评论,在此一并表示感谢。

通信作者及地址:赵红军,上海市松江区大学城文翔路1900号上海对外贸易学院B240,邮编:201620 电话:13801785095, 电子邮件:hjzhao2002@163.com。

【注释】

[1]黄仁宇:《中国大历史》,生活读书新知三联书店1997年版,第128页。

[2]陈寅恪:《邓广铭〈宋史职官志考证〉序》,《金明馆丛稿二编》,《陈寅恪先生文集》第2卷第245页,上海古籍出版社,1980年。

[3]参见【美】墨菲:《亚洲史》,人民出版社2010年第1版,第七章,“中国的黄金时代”。

[4]四川大学古籍整理研究所,《宋集珍本丛刊》,前言,线装书局2005年版,第II页。

[5]【英】麦迪森著,伍晓鹰等译,《中国经济的长期表现》,上海人民出版社2008版,第19页。

[6]【法】孟德斯鸠:《论法的精神》,第三编,第十四章,《商务印书馆》2009年第1版。

[7]竺可桢:“中国近五千年来气候变迁的初步研究”,《竺可桢文集》,科学出版社1979年版,第475-498页。

[8]《宋史》卷一七四《食货上二》,卷一七六《食货上四》。

[9]郑学檬:《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》,岳麓书社2003年版,第39页。

[10]郑学檬,第39-40页。

[11]参见《元和郡县图志·关内道》与《宋史·地理志》。

[12]比如杜甫的《病桔》一诗就提到唐玄宗李隆基在长安城中的蓬莱殿种植柑桔。段成式的《酉阳杂俎》(卷十八)中说,天宝十年(公元751年)秋,宫内有几株柑桔树结果一百五十颗,味道与江南进贡的味道没有什么两样。

[13]郑学檬,第40页。

[14]湖是指陆地上积聚的大水。渊,《说文》中解释,渊,回水也,从古文字形来看,外面的大框是水潭,里面是打旋的水,说明渊是很深的水体。泽就是水积聚的地方,意味着是面积较大的水体。池多指人工挖掘的水池,池塘。

[15]郑学檬,第42-43页。

[16]参见史念海:《河山集·二集》,三联书店1981年版,第1-31页。

[17]参见史念海,第261-279页。

[18]比如Hinsch也认为,生态的变化使得中国北方游牧民族的生存压力加大而南迁。此外,中原地区也因为气候的变化而遭受经济上的损失,于是在军事上就变得更加脆弱和易受攻击。参见Hinsch Bret, “Climate Change and History in China”, Journal of Asian History, 1988, Vol.22(2).

[19]参见[法]勒内·格鲁塞著,蓝琪译:《草原帝国》,商务印书馆2006年版,序言,第6-7页。

[20]参见汤因比:《历史研究》,上海人民出版社2005年版,第115页。

[21]McNeill(1979)也表示过类似的观点:“实际上,游牧民享有非常大的优势,以至于他们总是试图像征服和利用牲畜那样去对待他们的同类。人类在旧世界之后的历史,是由农业所能支撑的较多人口和畜牧主义要求的较强的政治军事组织之间的相互作用所决定的”。参见McNeill,W. H.(1979), A History of the World, 3rd ed. New York: Oxford University Press, pp.23-25.

[22]郑学檬,第15-16页。

[23]吴存浩:《中国农业史》,警官教育出版社1996年版,第63-84页。

[24]赵冈:《农业经济史论集》,中国农业出版社2001年版,第20-32页。

[25]郑学檬:第17页。

[26]郑学檬:第17-18页。

[27]陈正祥:《中国文化地理》,三联书店1983年版,第22页。郑学檬,第22-23页。

[28]谷霁光:《王安石变法与商品经济》,《中华文史论丛》1978年7月第7辑。

[29]黄仁宇:《哈逊河畔谈中国历史》,生活·读书·新知三联书店1992年版,第157-161页。

[30]朱红琼:《中央与地方财政关系及其变迁史》,经济科学出版社2008年版,第74-94页。

[31]参见钱穆:《中国历代政治得失》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第88页。

[32]王学泰:《游民文化与中国社会》(上),同心出版社2007年版,第193页。

[33]钱穆:《中国历代政治得失》,生活×读书×新知三联书店2001年版,第86-88页。

[34]参见Adams, Richard M. et al. “Global Climate Change and US Agriculture,” Nature 345, 219-224,1990. Mendelsohn, Robert, Ariel Dinar, and Apurva Sanghi. “The Effect of Development on the Climate Sensitivity of Agriculture,” Environmental and Development Economics 6, 85-101,2001. Deschenes, Olivier and Michael Greenstone, “The Economic Impacts of Climate Change: Evidence from Agricultural Output and Random Fluctuations in Weather,” American Economic Review 97, 354-385, 2007. Guiteras, Raymond. “The Impact of Climate Change on Indian Agriculture,” mimeo, MIT Department of Economics, 2007.

[35]Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC Fourth Assessment Report, Working Groups I, II, and III (http://www.ipcc.ch/), 2007. Field, Simon. “The Effect of Temperature on Crime,” The British Journal of Criminology 32:340-351, 1992. Jacob, Brian, Lars Lefgren and Enrico Moretti. “The Dynamics of Criminal Behavior: Evidence from Weather Shocks” Journal of Human Resources, 2007.

[36]Curriero, Frank C., Karlyn Heiner, Jonathan Samet, Scott Zeger, Lisa Strug, Jonathan A.Patz. “Temperature and Mortality in 11 Cities of the Eastern United States,” American Journal of Epidemiology 155 (1): 80-87, 2002.

[37]Deschenes, Olivier and Enrico Moretti, “Extreme Weather Events, Mortality, and Migration”, NBER Working Paper # 13227, 2007.

[38]Field, Simon. “The Effect of Temperature on Crime,” The British Journal of Criminology 32:340-351, 1992. Jacob, Brian, Lars Lefgren and Enrico Moretti. “The Dynamics of Criminal Behavior: Evidence from Weather Shocks” Journal of Human Resources, 2007.

文章来源:作者惠寄,赵红军 尹伯成(上海对外贸易学院,201620,复旦大学,200433),发表于《社会科学》2011年第12期。