序章——宋代的社会经济和地域差异(一·上)

一、考察的缘起——为何从空间说起

1.绪言

就经济史的一般课题而言,由于人们的生产、分配、交换、消费等各种活动结合在一起,因此需要知道如何充分利用有限的物质资源和服务?处理这个问题的性质发生了怎样的变化?其发展变化的原因何在?这些和经济以外的人类活动又有什么样的关系?从横向和纵向时空两方面进行剖析,也许能概括其要点及解答上述问题。[1]

但是,前近代的经济状况不仅是纯经济的因果关系的关连。一般说来,影响经济的外因无非是外敌人侵、自然灾害、疫病、对外贸易、人口动态等,再就是与社会心理、社会政治、文化生态环境等密切相关,这是逐渐加以判明的。由于经济史的研究面临经济人类学、经济社会学的基点已兼而备之,可以说比较合适的理论能产生也是理所当然的事。[2]比较概括地抓住这种理论模式的核心来看,即是自1960年代、1970年代以来逐渐明朗、产生影响而具有革新意义的结构史或结构主义历史观。在这种理论的指导下,不断开拓着更为广泛的、全新的研究方法、表现手法及研究领域,显而易见,这是符合历史意识走向的潮流。

以这种观点考察事件史的短时期波动与经受住政治剧变而保持稳定的社会结构的相互作用,事件史就被纳入比较长期的动态史和构造史,于是,其周期循环的制约作用就浮现出来。当借助事件史(个人的时间)、动态史即景气变动史(社会的时间)、构造史(地理的时间)三要素去抓住历史时,作为这种历史观的基本框架而被重视的就是长时段的结构史和中时段的动态史。这一理论还包容了“整体论”的冷静思考和“文化相对主义”的观点。作为前者追求的日标是:建立人文学家与社会科学家之间学际对话的论坛(译者按:西方通常将历史学归入人文学范畴),从收集资料到推论、比较、概括方面促成两者方法上的相互补充完善,以求公正地把全人类、人类社会总体的历史网罗无遗。而后者的主张在于:反对历史研究中的民族主义的、以一国为中心的——无论是以欧洲为中心还是以中华为中心的——普遍史研究的先验模式。依靠人类学的关注,一方面追求比较接近于一般历史研究方式的范围广泛地观察和比较;另一方面则注重对普通人民日常大众生活水平的研究,以求从中总结出纷繁复杂的阶级、文化、宗教、社会组织的存在形态[3]。

作为中国学研究领域范围内的经济史研究,其作用与其说是经济方面的,还不如说是置于通晓中国历史(“中国通”)的地位。因为经济史研究者比较适应接近于作为历史学家的基本训练.所以能充分灵活运用历史学家比较擅长的叙述史学(narrative history)概括手法[4],从详细的事实中提供结论作为首要的目标。这一基本态度与上述新的现代历史意识观念仍然没有什么不同。例如,当新问题史学就人类总体(buman collectivity)的日常生活记录提问,或者就其各种主要的变革与由形形色色的环境派生出来的生活方式和性质有着怎样的接合设问时,现存的中国学理论框架范畴内显然无法引出完满的、足以自圆其说的解答。另一方面,从处于统治地位的统治阶层自我保存为目的而遗留下来的、以“官样文章”式的资料为核心内容的现有文献学中,自然也还无法提供足以自圆其说的基础资料,这种状况的存在是客观现实。

最近,罗威廉教授[5]及杰弗里·巴拉克劳格(Geoffrey Barraclough)教授[6]各自分别提出其广义的新社会史学理论,反思了中国学研究的动向,中国学在广义的社会史学术潮流中已具备国际规模。其中,不妨对日本的中国学研究所作的贡献试加定位,这种反省对于今后的研究无疑是有益的。无论是一味强调西欧中心论还是过度的民族主义均是不行的。今日的学术潮流着眼于对广义社会史基本事实的发掘,致力于对与长期持续波动相适应的内在成长变化及其原因的叙述分析。就这一点而言,以加藤繁、内藤虎次郎教授为先驱的日本的中国社会研究,起步比欧美及中国的研究领先了半个世纪。也就是说正因为日本学者把握了中国通史的各个时代,抓住了其中若干个主要的、内在原因导致剧变的划时代关键期,与此相呼应,就中国社会结构变化的复杂局面,从横向、纵向进行多层次、全方位的、几乎是平均密度的观察,才有可能对基本事实定位。

回顾一下学术史,中国经济史研究的开拓者加藤繁教授,十分重视古斯塔夫·施莫勒(Gustav Schmoller)、威廉·詹姆士·艾施莱(William James Ashley)、威廉·康宁翰(William Cunningham)教授等构建的l9世纪历史学派的理论框架,及其历史主义的内外批判方法,采用其广搜博采历史事实,谨慎、正确地积累知识的研究方法.确立了日后中国经济史研究的基本史料学方法[7]。历史学派而有的相对主义、有机体思想、把握社会总体的观念、实用国民经济学的主张、对文化及心理要素的关注等理论,全都对加藤繁教授的研究方面的框架构想留下深刻影响。例如,他指出中国这一空间单位的广大与差异、进化与中断停滞周期的复杂性以及文化社会要素的重要性[8]。但加藤繁教授的基本观点(态度)倒不如说是彻底的历史主义和经验主义.总括而言,不外乎经数次的实地调查体验及对相关文献的广泛搜集而得知识的归纳,再追溯到明末、唐末至朱(乃至先秦末),抓住社会制度的变化,又将这种展望进行普遍史意义上的比较,联系单线发展说作出解释,这种一贯的研究方法比较消极。

这种历史主义仅止于历史派经济学的静态直观研究法,招致后来来自历史学家方面的历史批判,以及以马克斯·韦伯(Max Weber)为代表的方法论的批判。它与马克斯·韦伯的史观中总体史的单系因果发展论全不相容。与此相关,围绕同一学说的不同作用问题,在日本的汉学界也确实存在.研究者中的许多人牵强附会追求新鲜课题,热衷于关于中国史的“近代性”,或近代的起源勘定等方面的问题,不管是否采用马克斯·韦伯的宏观进化模式,都把思考框架构建的着重点置于阶段进化的发展模式。这种新研究方法致力于发掘影响全国发展水平的中国各时期的内在发展史的基本事实,并对这些基本事实进行分析,进行必要的概念化、抽象化,从而得出中国社会的历史步伐决非停滞不前的结论。一系列明显成长的样本确实存在,伊懋可[9]、罗威廉[10]、杰弗里·巴拉克劳格[11]各位教授的论著中也明确谈到这些观点,他们的论述为究明上述论点作出了贡献。

关于近代的起源问题,为力求时代划分的准确,在内在发展的动态及其各阶段的划分两者的相互关连性问题上,尚须进行详尽而穷根究底的考察:对以农业立国的封建王朝政权(agrarian regime)的社会制度,即关于其土地所有制、财产制度(所有、让渡、转移)、农业劳动的形态、身份制度及秩序、村落基层秩序的性质和变迁等方面进行考察。此外,还有国家与社会的相关涉的问题,无论是关于君主独裁制度基本框架导致政府内部权力分配及其变化(克服贵族制的独裁制)的研究水平,还是以亚洲专制制度与共同体为参照的社会组织的研究,抑或是超越阶级关系的身份制专制机构的研究,还有探究行政力的渗透(bureaucratization)与社会的成长(Secularization)相关性的研究,均成为涉及深层次迫切需要洞察的课题。还有就是关于商业与资本主义萌芽的问题,在中国社会史上,比较明显的商业集约产生于宋代、明末和l9世纪后半期。探索这些划时代时期,就其商业资本集约的规模和性质如何的问题进行探讨的同时,勘定产业资本主义萌芽肇始于哪里,其前提条件及阻碍其发展的原因又何在等一系列问题,其论述和讨论尚有待于深化。

正如罗威廉教授[12]正确指出的那样,即使在今日新社会史学的不断质问下,我们也能共同拥有关于中国史各时代的实质性的基础知识体系;对于社会结构的长期波动和变迁的涯略洞若观火的展望也成为可能,而之所以能兼具有效分析方面的多种概念、模式、基本框架,不言面喻,这从作为先行的历史主义的分析研究方面获益甚多。

但是,另一方面,根据在近年的历史意识指导下广为流行的对象领域,以及按照正在被改善的研究方法和手段重新认识中国总体史的情形下,学者们必须认识到:目前离期望的知识水平的目标相距甚远,离理应填补的事实上、手法上的空白犹有莫大的距离。早自1950年代起,杜熙德(Denis Twitchett)教授就反复强调,要从只关心中央或全国性的社会制度知识方面的研究中迈出新的一步,重视对地方社会的日常性现象的发掘研究,这一点十分重要,也颇具必要性。[13]杜熙德教授还作出了这样直率的判断:即使是对像唐宋时代这样较早出现社会剧变的划时代时期的勘定,理所当然尚且还有相当普遍的细部实证的领域有待开拓,更遑论其他时代。如将今日意义上的中国社会史研究达到的水准,与西欧史研究的水平相比,恰相当于百年前弗里德里克·西波姆(Frederic Seebohm)教授(1833-1912年)的名著《英国的乡村共同体》(The English Village Comnunity,1883)和保罗·加夫里洛维奇·维诺格拉多夫(Paul Gavrilovitch Vinogradoph)教授(1854-1925年)的力著《英国的农奴》(Villeinage in England,1892)这样的水准。[14]笔者推测杜熙德教授所想述及的含意是:近百年来,在西欧社会经济研究中所确立的地域史研究方法的框架、人口史研究、家族复原、农村社会全面真相复原等研究领域中,西欧所控制的社会史研究成果,与中国史研究的水平有着明显的差距和差别。

另外,相对于这种独立的见解,1950年代以来的日本的中国学研究中,也存在地域的、空间的差异,或存在诸如划分时期观点不同的现象。关于这类地域史研究正在改观的状况,日本学者正在努力赶时间集中精力关注这一领域研究的现状,这一点也必须加以指出。确实,可以说产业史和商业史研究、资本主义萌芽研究及其本身环境要素的复合研究,还有与社会金字塔形成层次的复合有密切关系领域的研究自然而然随之开始;与此相关连的市民、农民的群众运动和中间层次统治层权力控制的结构分析,以及社会制度研究范畴的土地占有制、财产制度、税收制度或技术史、定居史等方面的研究正在日益广泛地拓展。[15]

2.关于地域差异问题研究的认识

近年来对空间差异研究的关心与日俱增,这是显而易见的事,至于对此关心的动机究竟如何,则由于研究者所持的看法各不相同而很不一致。历史学家受过基本训练,擅长于搜集、占有史料并从中概括出颇具导向性的结论。当史家面临充满差异的详细事实时,就用其一流的概括法对付“挑战”,作出解释,决不至于有被“问题”史学看出其有失偏颇的倾向。于是历史学家特别关心表明时代性、时代风格之类的有关社会制度架构的内容。尤其是在这个采取单系直线进化论为出发点(立足点)的场合,惟一最被重视的未必是各地的微妙而细小的差异,而是有助于概括时代性和基本社会制度的那种内在发展的动力,这种动力甚至会影响到全国规模的动态与发展变化的形势。反正一说到这个问题就是以宏观进化的动态为主,至于差异,则不如说是从属性的和无关紧要的。随着研究的进展,按不同时期、不同课题有效细化的专题研究完成得越来越多,观察与举证也更为精细,其细部差异呈比例地理所当然地显露出来。而历史学家对这种细部的复合与概括方面的构想间的某些空白,未必就积极地探索,并填补这种研究上的空白。但当研究的累积水平还达不到粗线条与细密大致平衡时,擅长于对事象一般化抽象且颇具洞察力的史家,就只有依赖“叙述史学”的手法,反而能通过客观描述达到对历史真相作适当解释的程度,这样的实例也屡见不鲜。

另一方而,从具备历史地理学、经济地理学、社会地理学、经济人类学、社会心理学等社会科学有关学科基础知识的研究者的眼光来看,确认事象的差异,承认若干参数间是有意复合的关系,考虑到其制度体系的系列功能,在注意相关变数方而,尽力找出其生成与变化的道理就很必要。由此而言,空间差异提出的挑战与其说来自这种研究基础,还不如说问题产生于其本身。上节讨论结构史论的发展史时,对事件史的动态及其结构的周期循环性制约作用曾有所涉及。虽然同样在说其内在发展动力,但其规点却未必是分阶段进化的,另外用全国线一水平的尺度来衡量也未必可行,宁可分为长、中、短期的时间尺度,根据整理有序的空间单位,以究其制度体系和相关变数,反复积累中等水准的样本,才能作出合理解释。

这里不妨回顾一下前贤的中国经济史研究。对这一空间差异(地区差别)论题作出颇有启示意义概括的,反而是以历史学家为主的辛勤探索。恐怕以桑原骘藏教授的《从历史上看南北中国》(1925年)为最早[16],随后的论著则可举出加藤繁教授的《从经济史方面看中国北方与南方》(1944年)[17]、宫崎市定教授的《中国经济发展史概要》(1964年)[18]、冈崎文夫及池田静夫教授合著的《江南文化开发史》(1940年)[19]等。上述论著的内容和研究深度或有差异,但其共同点在于:就人口史动态,尤其是向南推进型进而向内地移民区推进的历程,基本的技术变化(交通、农业、产业等方面)、资源利用的集约化倾向(劳动力、资本集约)、社会的商业化、以知识分子为代表的社会精英的流动与社会文化的渗透等方面,抓住了这些经济文化要素从华北向华中、华南,从内陆向沿海地区的生态利用空间作重点移动这一关键问题。以上论著也许未必拘泥于那一时期政治史的阶段进化的时代划分,按照生态空间划分作历史的叙述,即合乎费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)教授《地中海世界史》一书中提出的构想。

历史学家以外,农业经济史学家天野元之助教授在《中国农业史研究》(1962年始刊,1979年增补)[20]、《中国农业的地域扩张》(1979年)[21]等书中,确认以春秋战国、三国六朝、唐宋、新中国为划时期断代坐标,分别按华北、华中、华南、东北这样的各大地域加以考察,确立农具、品种、作物种植方式、施肥、土地利用、土地占有、商业化等为考察指标,证明了空间农业资源利用的集约化程序。集历史学家、人口学家于一身的社会史学家何炳棣教授(容后详述),就新石器时代至汉代的黄土平原农业、唐末至宋的江南的灌溉稻作农业、明末清初的新大陆作物的引入与中西部山区的农业拓展这些方面,着眼于技术变化和资源利用的空间推移;同时详细考察了人口流动史上的边境运动,作为汉学家开始对与土地、人口相关的动态考察,显示了其从时、空两方面进行横向、纵向论证的研究方法。[22]

此外,作为卡尔·魏特福格尔教授(K.A.Wittfogel)的及门弟子、社会人类学者的冀朝鼎教授,推广运用乃师的水利社会论对各省模式进行考察,在其撰写的《中国历史上的主要经济区》(1935年)[23]一书中,即按中国古代各王朝的断代时期,分别注意考察各地区的水利投资的密度分布及其变迁,揭示以水利为媒介的资源利用向黄土高原、黄河流域、长江流域拓展的过程,考虑到水利及水运提供的经济、政治方面的统合力,指出了其在经济地理领域内向核心地域转移的历史性变迁。另一方面.持中国为河川国家论的章生道教授,与冀教授迥然相异,从地理学的立场出发深入观察,提出了其关于定居史、城市化过程的论点,即根据地理学视野的通史观察,着眼于自古以来的中国人向内地移民运动中显而易见的共同的定居模式,其显著特色是:具有始终如一的定居的低地趋向性情结,中国人历来是低地之民,而且是逐水而居之民,指出了中国人是河川国家之民的重要结论[24]。

也就是说,在中国人的定居史上,其移民之际不仅经常充分利用四通八达的河川水系的功能,以提供交通的便利,而且河川水系由于自然的冲积作用而形成分流点,在河口部营造出肥沃的土壤,及与土壤有关的自然资源得天独厚,从而导致为人类的定居创造了条件。长期积累而产生的城市化则加速了社会统一的功能。l890年度,福建省的58个县中,有53个是海拔400米以下的低地(中国,特别是在中南部,多为400米以下的低地),而且有近50个设在靠近河畔的位置。在1890年代,中国l8个省全部1276个县治中,有913个(占72%)分布在海拔400米12以下的低地。不仅县邑的名称大部分能证明其本身地处江畔的地理环境条件,而且其始终一贯的低地定位也被自古以来的历史所证实[25]。汉斯·比伦斯坦(Hans Bielenstein)教授的历史地理学研究也证明了这一点;罗友枝(Evelyn Rawski)教授关于明清时代的福建、湖南、江苏等地的地域研究,也提出与开发交通道路等密切相关的主张[26]。章生道教授指出:应找出在历史变迁深层的、在文化生态与地文状况之中发挥其功能作用的制度体系的存在。

不妨把视野集中在唐宋变革期。首先注视一下宫崎市定教授的《五代宋初的通货问题》(1943年)[27],这是关于货币史及与此相关的物价史和工资史,还包括人口史与社会流动研究等方面内容的专著。推测其结构与动态的循环周期,还是有助于推测局部社会与社会总体整合水准相关的绝好对象。这一研究课题,涉及五代至宋初,即由区域割据引起的政治社会极端分裂恢复到高度统一的中央集权制统治时期,注重于考察其回复到通货统一的动态。宋代具有雇佣兵性质的常备军的组成,成为颇有成效的保护民生的一项措施,因为这一募兵制度解放了劳动力,使之投入于生产活动中去,铜钱也成为最广泛的流通手段而日益取得重要的支配地位,其目的在于以地域为单位经营的资源开发及异地交易的振兴,同时也导致了地方政权铜钱(货币)的积蓄与军备的增强。这样,日益明显的资源的特产化及与此相配合自然而然应运而生的商业与贸易,只有在中央集权制度的规定下,才有希望实现有效的飞跃。北宋统一即缘此而实现,并为比通货统一更加强化的社会统一创造了条件。

据宫崎教授的深入观察,比宋政府以流通为媒介加快经济制度统一进程更近的事例是在清朝,以海内外产的贵金属黄金储备支配下的铜、银复式本位流通货币供给体制方面一举取得成功[28]。由此可见,似乎唐宋变革期则是这一清朝模式的货币流通体制在古代的原型期。在宋朝,由于以金属铜为主,以铁质币材为辅的货币统一体制的确立,期待流通的同质化相伴面行。因铜资源充裕,大部分的通货统一成为可能,宋代的信用制度也与货币流通相配合而大为发展。由于经济和政治方面的原因,困扰宋政府的边境地区军需供应的特殊情况无法解决,又因国内的商业、贸易的蓬勃发展,不可避免地诱致海内外产的银质钱币储备的比重相对增加,预示着统一的货币政策有始无终的结局。在这种货币史上司空见惯的情况下,与所谓政治统一产生矛盾的地区间通货制度的差异,货币储备及其需求间的供需矛盾加大,这种现象的产生也就不难理解。这种状况与其差异的标识尚有特深入研究清楚。

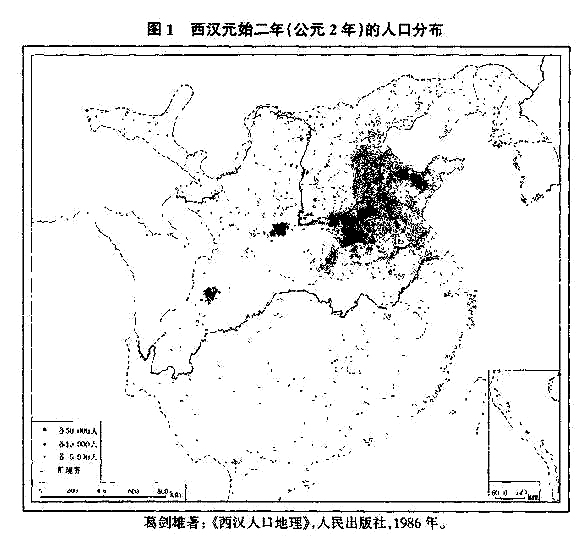

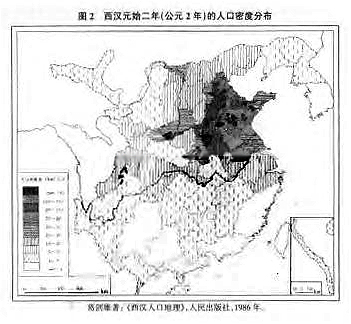

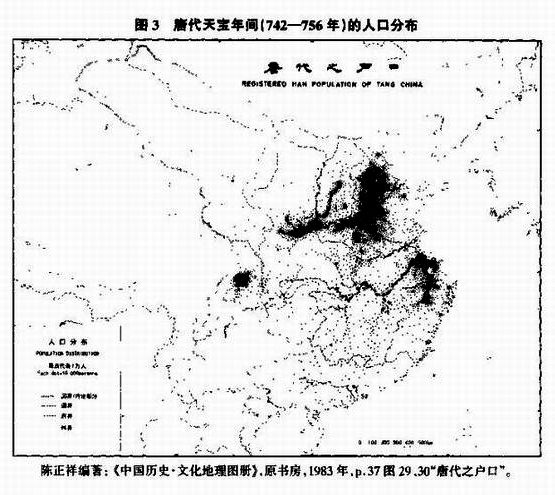

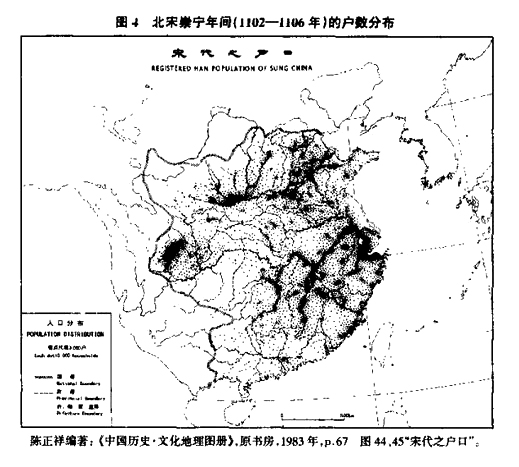

与人口史尤其是向边境的移民运动密切相关的研究方面,加藤繁教授早就设定宋代全国、各路、各府州县这样三个不同层次的地域范畴,经处理统计数据而推定其计量方而的动态趋向[29]。继续进行这类人口研究的成果有青山定雄教授《关于隋唐宋三代户数的地域考察》(1936年)[30],此文以公元606年、742年、1080年各统计年度全国规模户数的计量数据作为研究基础,就约略近5个世纪期间人口的时空流动的方向性,推测了其概略趋势。青山教授也在这项研究中揭示了全国、区域、地方三个层面上人口变动的时间系列、空间分布方面的动态差异及其相关性,并加以诠释。青山教授特别注重唐宋间南进型的边境移民运动及其相关问题研究,所以与“开发前线”的人口迁移与全国水准的规模性增加相关的纵观整合模式便不难理解。另一方面,人口的地理流动并不显示单纯南下同心圆式的波状轨迹;犬牙交错,屈曲迂回,越地迁徙、向边境集约的事例也屡见不鲜,伴随着较大差异的人口流动成为明显的倾向。