汉代农业聚落形态的考古学观察

内容提要:汉代农业聚落形态统指汉代小农的各种聚居方式。文献记载中的小农聚居形式称为“里”,多经过周密规划,内部管理体系完备;考古发现则揭示汉代有另外两种自发形成的聚居形式:一是河南内黄三杨庄遗址发现的散居式的自然聚落,一是辽阳三道壕遗址发现的相对集中的聚落。聚落中“田”(小家的田地)与“宅”(小家聚居处)的空间布局呈现两种特征:三杨庄式的汉代农业聚落中“田”、“宅”相连,文献记载中的“里”与三道壕式聚落中“田”、“宅”不相连属。文献中常见的“田宅”一词只是在于强调“田”与“宅”对于国家和人们生活的重要性,本身并不表示二者在地理位置上相连。研究者应该在汉代农业聚落形态多样性的认识之下,结合具体的环境讨论聚落遗址的形成和存在价值,用考古发现的聚落遗存去丰富文献中农业聚落的内涵。

关键词:汉代 农业聚落 里 田宅

作者简介:刘兴林(1963-),男,南京大学历史学系教授,主要研究方向:农业考古、战国秦汉考古。

聚落(settlement pattern)在史前考古学研究中是指特定时间范围内同一文化中相邻的一批遗址,研究者关注的是其分布特点及组合关系。进入历史时期,聚或聚落既指人们的聚居方式,又指处于社会最基层的聚居单位和组织机构。本文侧重于它的居住形式方面,对于不同形式的聚居单位统称为聚落形态。

秦代推行郡县制,汉代继承秦的郡县制,并在地方上完善了郡、县、乡、亭、里的行政管理体系。里是经过政府周密规划的处于最基层的组织单位,是普通百姓的聚居之所,地位相当于现在的村社,当然是一种聚落形态。汉代文献中还多见聚的名称,也是基层的聚居单位,但似乎未被纳入到正规的行政体系中形成一级组织单位。也有乡里之外自发形成的散居形式的自然聚落,由于规模的慢慢扩大,逐渐引起政府的注意,编入行政体系进行管理。

本文讨论汉代农业聚落的形态,强调的仍然是其分布特点和内部组合关系,文中所用的聚落乃是考古学所说的聚居形式,包括了各种不同的聚居形式和单位,它们在文献中有着不同的名称。

一、城邑之中带有围墙的里居形式

里频见于秦汉文献。在秦律《封诊式》所述案例中,一般都先记录当事人的籍贯“居某县某里”、“居某里”,里是最基层的组织单位。

1983年12月,湖北江陵县(现湖北省荆州市荆州区)张家山247号墓出土一批竹简[1],据历谱简文可以判断该墓下葬于西汉吕后二年(公元前186年)或稍后,因此所出竹简是研究秦至汉初的重要资料。竹简《奏谳书》汇编了春秋至西汉时期各种具体的案例22个,类似云梦睡虎地秦律竹简的《封诊式》,是秦汉司法诉讼制度的直接记录。《奏谳书》讲到这样一个案例:“六月癸卯,典赢告曰:‘不智(知)何人刺女子婢里中,夺钱,不智(知)之所。’即令狱史顺、去痰、忠、大□固追求贼。婢曰:‘但(掸)钱千二百,操簦,道市归。到巷中,或道后类堑(暂)軵婢,偾,有顷乃起,钱已亡,不智(知)何人、之所。’”狱史“讯婢党有与争斗、相惌(怨),及贾贩,取葆(保)庸、里人、智(知)识、弟兄贫穷,疑盗伤婢者”,终无获,后又更换狱史,反复求证,始知案情:原来是公士孔“见一女子操簦但(掸)钱,其时吏悉令黔首之田救螽,邑中少人,孔自以为利,足刺杀女子夺钱,即从到巷中,左右瞻毋人,以刀刺夺钱去走”。“六年八月丙子朔壬辰,咸阳丞孛殳、礼敢言之。令曰:‘狱史能得微难狱,上。’……为奏廿二牒……”[2]

这是发生在咸阳城中的案子,时间是秦王嬴政六年(公元前241年),咸阳城中有个里,里有里正以掌其事(秦时讳嬴政字改正为典,称里典)。里中有里人、里党,也就是《论语·雍也》所说的“邻里乡党”。居住在这个里中的人要到里之外的市去交易,还要到田里去灭蝗,显然这里中居住的都是农业劳动者。“邑中少人”,这里的邑指的就是里,城邑是有围墙的,说明里也有围墙。这是有围墙的一种里,也是当时较为普遍的一种形式,又有里邑、邑里之称。

里在咸阳城中,又有自己独立的围墙,里中之居经过布局,形成街巷。简文多次提到巷,说明住宅十分密集。湖北云梦秦律竹简《法律答问》:“越里中之与它里界者,垣为‘完(院)’不为?巷相直为‘院’;宇相直者不为‘院’。”[3]里有围墙,里内室屋相邻,里与里之间有界墙,可见里就像一个个小城邑。《汉书·食货志》“在邑曰里”,《史记·高祖本纪》说刘邦“沛丰邑中阳里人”,也是城中之里。

《汉书·食货志》自“殷周之盛”、“圣王域民”讲到“周室既衰”,“陵夷至于战国”,“及秦孝公用商鞅”。直至“汉兴”,他描写的“圣王”时代“先王制土处民,富而教之之大略”中有关“民”的生活情境:

在野曰庐,在邑曰里……五家为邻,五邻为里,四里为族,五族为党,五党为州,五州为乡。乡,万二千五百户也。邻长位下士,自此以上,稍登一级,至乡而为卿也。于是里有序而乡有庠。序以明教,庠则行礼而视化焉。春令民毕出在野,冬则毕入于邑。其《诗》曰:“四之日举止,同我妇子,馌彼南亩。”又曰:“十月蟋蟀,入我床下”,“嗟我妇子,聿为改岁,入此室处。”所以顺阴阳,备寇贼,习礼文也。春将出民,里胥平旦坐于右塾,邻长坐于左塾,毕出然后归,夕亦如之。入者必持薪樵,轻重相分,班白不提挈。冬,民既入,妇人同巷,相从夜绩,女工一月得四十五日。必相从者,所以省费燎火,同巧拙而合习俗也。男女有不得其所者,因相与歌咏,各言其伤。里有序以“明教”,有大门,里胥、邻长早晚坐于左右两门塾监督,显然也是有围墙的里。在里官的严格管理之下,民的生活井然有序,只是班固的描述多有自相矛盾之处[4]。

西汉时张耳、陈余、郦食其等都曾做过里监门。《史记·张耳、陈余列传》载张耳陈余“变名姓,俱之陈,为里监门以自食”。裴骃《集解》引张晏曰:“监门,里正卫也。”《郦生陆贾列传》说郦食其“好读书,家贫落魄,无以为衣食业,为里监门吏”。又《汉书·高帝纪》:“郦食其为里监门。”颜师古注引苏林:“监门,门卒也。”可见监门是地位低下之职,窘迫无以为业者甘为监门,《史记正义》引《战国策》:“夫监门闾里,士之贱也。”

张家山汉墓竹简吕后《二年律令·户律》有与班固所说极为相似的里:“自五大夫以下,比地为伍,以辨券为信,居处相察,出入相司。有为盗贼及亡者,辄谒吏、典。田典更挟里门籥(钥),以时开;伏闭门,止行及作田者。”[5]里有门,田(里)典挟门钥,掌以时开闭。监门应为田(里)典的从属。自战国晚期到汉初,里的形式没有发生大的变化,汉初人们看秦末的案例(如公士孔案),对于其中里的问题是十分熟悉的,所以行文中不需对里做任何解释。

如果汉代没有类似的里居形式,班氏也想象不出这样的生活,是班氏以汉代所见的里居为蓝本,加入了理想化的成分——所谓的理想化,也在于里的具体管理和里中居民的生活习俗等方面。也就是说,一直到东汉时期仍然存在有围墙的里的形式,只是内部管理上可能存在较大差异。

汉代里中还有“社”,定期举行社祀,《史记·陈丞相世家》记,陈平年轻时,“里中社,平为宰,分肉食甚均”,为父老所称道。《礼记·祭法》“置社”郑玄注:“百家以上则共立一社,今时里社是也。”里有“序”、有“社”,设施完备,俨然一个小社会。但里中无市,市的设置有专门的规定,都城“面朝后市”,汉长安也只有东、西两市,位于城内西北角。东汉都城洛阳,城内有金市,东郊有马市,南郊有南市。市有市亭和相应的管理机构,显然不是里所能有的。汉代城邑之外民间的市设在乡和聚。

二、城邑之外相对集中的里居

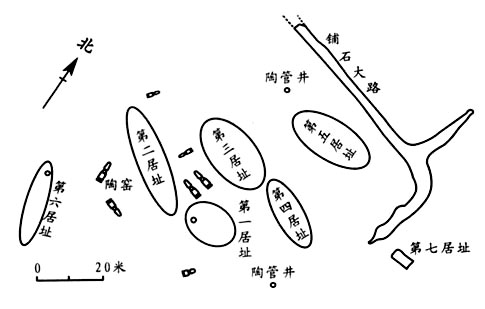

辽宁辽阳三道壕是一处西汉时期的聚落遗址,遗址位于太子河西岸的冲积平原地带,20世纪50年代发掘1万多平方米,这仅是大型聚落遗址的一小部分,共发现居址6处,砖窑址7座,水井11眼,以及道路等遗迹。“各住宅都向南或稍偏东、西开门,互不连接,排列得也无次序。各宅院间的距离,近的15米,远的约30多米或更远些。宅院大都具备:房屋、炉灶、土窖、水井、厕所土沟、木栏畜圈、垃圾堆等。在这些分散的宅院遗址中间和附近,分布着砖窑址和卵石路。”[6]各居址内都有铁锄、铁钁、铁铧等农业生产工具出土。居址的一端都有低洼的家畜圈舍,其中三至六号居址的圈舍与厕所相接以便积肥,这种做法常见于东北地区农村中。显然,这是一处农业聚落遗址,只不过遗址内较多的窑址和附属于各居址的水井说明这里的窑业可能已开始由农民的副业走向专业化的生产。

三道壕的住址很分散,只是整体上相对集中,15~30米的间距显然不能形成巷道,但住宅间穿插生产和生活的设施,也使聚落内部不会有太大的空地,是一种相对集中但无统一规划的聚居点(图一),聚落内小农的田地应在聚落之外远近不等的地方。

图一辽宁辽阳三道壕聚落遗址遗迹分布示意图

据遗迹现象推测,三道壕的房址原是一种土墙、木柱、草瓦盖顶的小房舍,比较简陋。在聚落遗址中6个居住址面积分别是20×13、38×15、34×18、30×16、30×18、22×30平方米。大小不一的住址对应着情况不同的个体小农家庭,看不出类似“二亩半”之宅的统一规划。住址的位置比较错乱,没有街巷。宽达7米的铺石大道位于住址的北边,遗址不见有围墙的迹象,应该不是云梦睡虎地秦简、张家山汉墓竹简《二年律令·户律》和《汉书·食货志》等提到的有里巷、围墙和门塾并依时开闭的里,而应属于城邑之外的自然聚落类型。

江苏仪征胥浦101号西汉墓出土的“先令券书”是一份有关财产继承的遗嘱。“元始五年九月壬辰朔辛丑亥(?),高都里朱凌(庐)居新安里,甚接(?)其死,故请县、乡三老、都乡有秩,左里师田潭等为先令券书”,朱凌老妪有子女六人,先时“以稻田一处,桑田二处分予弱君,波田一处分予仙君”,后由于儿子“公文伤人为徒,贫无产业”,两个女儿“仙君、弱君各归田于妪,让于公文。妪即受田,以田分予公文,稻田二处、桑田一处,田界易如故。公文不得移卖田予他人。时任知者:里师、伍人谭等”[7]。券文中提到了两个里,“高都里朱凌庐居新安里”,这两个里应该相去不会太远。朱凌有稻田二处、桑田二处,田块多而分散,其所“庐居”的新安里距这些田块必有远近不等的距离。胥浦一带汉代无重要城址,因此高都里和新安里也不是邑中之里。里中有里师、伍人,体系完善,但有无围墙尚无法确定。朱凌的六个子女,男女都有继承财产的权利,只有析户别居才有这样的继承法则。随着人口的增加和子女的析户别居,里墙成了限制里发展的樊篱。远离城邑的地方,农业聚落可能就是辽阳三道壕遗址所揭示的那样,无围墙,住宅相对集中,大小、形制不一,也无规整的巷道,田地与住宅不在一起。朱凌居住过的两个里应属此类。

三、散居形式的自然聚落

近年河南省文物考古研究所发掘的内黄三杨庄汉代聚落遗址,展示了与前述里居完全不同的聚居形式。在三杨庄遗址100万平方米范围内勘探发现14处汉代晚期的宅院建筑遗址,已经发掘的有4处(图二),通过调查和发掘,基本搞清了三杨庄汉代聚落的布局和结构[8]。该聚落遗址显示以下突出的特点:

图二河南内黄三杨庄汉代聚落遗址宅院分布图

第一,宅院和宅院不相邻,相近的两处宅院之间的距离从50米到200米不等。宅院和宅院间是大片农田,农田中可见清晰的田垄。这些宅院既不成行也不成列,完全是一种散居的形式。

第二,宅院坐北朝南,每处面积大都在900平方米左右,前面都有较大的活动场地,与宅院一起,面积总计1300平方米左右(第二处宅院前面的空地较大)。这些聚落有瓦顶的主房和厢房,有水井、厕所等生活设施,院墙之外有桑、榆环绕,出土石臼、石磨等生活用器,说明该聚落房屋不是临时性的住宅,应是常年居住的房舍。

第三,遗址发现窑址1座,道路5条,其中一条东西向道路宽达20米。道路上发现车辙。同第二点一起说明该聚落不是临时性的住所。

三杨庄聚落有生产窑址等生产性设施,目前还没有找到该聚落的墓地,可能墓地在后世河道冲刷(黄河改道后这里形成一条河流——硝河)和人们的活动中消逝无存了。

由于房屋是在大水浸泡下慢慢倒塌的,人畜皆从容离开,房屋坍塌在原处,地面上也没有大水冲刷的痕迹,农田中田垄依旧,所有遗迹都能较好地反映原来的状况。已经发掘的第二处宅院,有两进院落,第一进院落有门房和东厢房,第二进院落有主房和西厢房。大门前有水井,水井到门口有瓦片铺成的小路。水井的西边有从事编织的遗迹,宅院西墙外侧(右侧)有水塘。宅院的结构布局十分合理,惟有厕所位于宅院的后边,院墙之外,而宅院又不设后门,好像不便于方便之事。近有学生见告,其家乡鲁南地区(济宁)农村仍有将厕置于墙外者,其目的不是方便自己,而是收集过路人的粪便以充上地肥料。三杨庄宅院内还当有自家人的如厕去处。这种做法在化肥当道的时代,其原始的用意恐怕也慢慢不显了。厕置墙外又有明确的归属,也只有在这种散居的聚落中才能做到。

三杨庄聚落形态在汉代绝不是孤例,它反映了汉代乡间农业聚落的另一种形式,使我们对汉代农业聚落的多样性有了直观的认识,我们不能再像以前那样,把整齐划一的里当作普遍的、惟一的聚居形式。

三杨庄式聚落是民间自发形成的,没有经过政府的事先规划。

据《中国历史地图集》,三杨庄一带西汉时期属魏郡繁阳县(繁阳西接内黄,今天内黄县的大部地区属繁阳境),地处黄河北岸,位于西汉黄河东流转北的弯折处。河边滩涂地带往往成为百姓垦殖的好地方。

《汉书》卷二九《沟洫志》记汉哀帝初年,待诏贾让奏言治河三策,以战国故事为说:“盖堤防之作,近起战国,雍防百川,各以自利。齐与赵、魏,以河为竟。赵、魏濒山,齐地卑下,作堤去河二十五里。河水东抵齐堤,则西泛赵、魏,赵、魏亦为堤去河二十五里。虽非其正,水尚有所游荡。时至而去,则填淤肥美,民耕田之。或久无害,稍筑室宅,遂成聚落。大水时至漂没,则更起堤防以自救,稍去其城郭,排水泽而居之,湛溺自其宜也。”这是于河淤之地耕种成聚的先例。侥幸久而无害,无地少地者争趋河滩耕垦,即使遇寻常河溢,尚可筑堤自救,这样堤内自然久耕成聚。一旦河水大溢,就不免沉溺其中。而“近黎阳南故大金堤,从河西西北行,至西山南头,乃折东,与东山相属。民居金堤东,为庐舍,往十余岁更起堤,从东山南头直南与故大堤会。又内黄界中有泽,方数十里,环之有堤,往十余岁太守以赋民,民今起庐舍其中,此臣亲所见者也。东郡白马故大堤亦复数重,民皆居其间。从黎阳北尽魏界,故大堤去河远者数十里,内亦数重,此皆前世所排也”。汉代于河堤之内河滩之上或川泽周围垦殖耕种,起庐为居已是习见之事,盖因河滩淤泥肥沃之地多不入政府税赋范围,所得尽为垦辟者所有,地方官甚至将河淤地分给百姓,成为合法占有的土地,这样形成的散居式的聚落一定不限于黎阳、内黄、东郡白马等地。

贾让治河,欲行“上策”,“徙冀州之民当水冲者,决黎阳遮害亭,放河使北入海。河西薄大山,东薄金堤,势不能远泛滥,期月自定,难者将曰:‘若如此,败坏城郭田庐冢墓以万数,百姓怨恨’”。“败坏城郭田庐冢墓以万数”,亦可见堤内生产、居住的普遍性。有学者将滩涂的开发看作是黄河水患频发的原因之一:三杨庄遗址可能位于当时黄河堤内的滩地上,“黄河堤内有广阔的滩地,由于河水泥沙填淤,土地肥美,人们不仅在堤内耕种,而且建筑房舍居住,又筑民埝(生产堤)以自保。堤内修筑重重民埝,导致河床狭窄,所建民埝、房舍又产生阻遏作用,造成河水流动不畅,加剧了主河道淤积。这样,如发生洪水,极易决溢成灾”。战国到西汉时期黄河下游人口的急剧增加又加剧了这种“与水争地”的状况[9]。

散居式聚落多系因地制宜、自行垦辟,初时庐舍简易,过几年见无大水,后至者渐起永久住宅。一处宅院附近的农田显然属于这宅院的主人,有的经过地方政府认可,将这些农田纳入为国家税赋对象,从而形成严重的治河后患。

贾让治河上疏使我们了解了三杨庄式散居聚落存在的一种原因。除了在滩地川泽之处,其他地方的三杨庄式的散居聚落也一定不会少,其形成原因也应结合当时当地的具体情况来说明,与土地制度等也会有着密切的关系。

四、关于田与宅的空间布局

三杨庄聚落遗址不但提供了一种聚落的形式,也引导我们对文献频繁出现的“田宅”、“田庐”等问题产生兴趣。

文献中“田宅”是一常见的固定词语,三杨庄聚落田与宅相连,田宅一体,从形式上看正与文献中习见的“田宅”相一致,“田宅”一词固定用法似乎在三杨庄遗址找到了答案。有学者甚至认为,三杨庄庭院遗址外就是农田,可能就是《二年律令·户律》中“田园户籍”中“田园”的真实再现[10]。

田与宅是人们安身立命最基本的生存条件,是人的命根子,抓住了田、宅就抓住了根本。历代政府对于田与宅的管理也十分重视,严禁“田宅逾制”。

《史记·萧相国世家》:“上罢布军归,民道遮行上书,言相国贱强买民田宅数千万……何置田宅必居穷处,为家不治垣屋。”

《史记·商君列传》:“明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅,臣妾衣服以家次。”

《史记·樗里子甘茂列传》:“甘罗还报秦,乃封甘罗以为上卿,复以始甘茂田宅赐之。”

《汉书·食货志》:“有卖田宅鬻子孙以偿责者矣。”

《汉纪·孝昭皇帝纪》:“募民徙云陵,赐钱田宅。”

张家山汉简《二年律令·户律》:“其已前为户而毋田宅,田宅不盈,得以盈。”

《汉书·宣帝纪》:“皆受官禄、田宅、财物,各以恩深浅报之。”

据《汉书·百官公卿表上》颜师古注引《汉官典职仪》,武帝时设刺史监察地方官吏,“以六条问事”,第一条就是关于“强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡”。据张家山汉简《二年律令·户律》,“宅之大方卅步”,约合1700平方米,这大概就是一户宅的基本的“制”。从三杨庄宅院的面积看,“方卅步”之宅应该包括宅基和宅院周围空地。

“田”与“宅”的固定结合只在于说明它们的重要性,而没有二者空间布局的有关内容。汉代中小型墓随葬陶器中常见仓、灶、井模型明器,仓、灶、井成为汉墓最为常见的器物组合,它们的共同出现也只是说明这三样东西在人们生活中的重要性,并没有其位置关系的相关信息。现实生活中,井在大门外(如三杨庄二号宅院的井),与灶和仓的位置毫无关联。如果用三杨庄田宅相连的景象去领会文献中的“田宅”及其布局,那么,自先秦以来一直存续的远离农田的邑中之里又如何解释呢?因此,我们只能把三杨庄遗址当作特定环境中聚落的一种形式,而不能用它来解释汉代所有“田宅”的布局。

东汉班固、何休等人附会了《诗经》、《孟子》的说法,认为在井田制度之下,农户每户有“五亩之宅”,二亩半在里中(即廛),二亩半在田间(即庐)。这种说法影响深远。之前笔者在《先秦田庐(舍)辨析》[11]一文中已经就田庐(舍)问题做过初步探讨,认为“先秦时期,田间可能会有一些草率的茅舍,以利劳动间隙小憩或堆放杂物,一般是不居人的,所以也不在农田的规划之内。这样的茅舍搭在田地一角或路边沟旁,以不妨碍农作为前提,绝不会用到二亩半之地。茅舍偶有住人的,也都属非正常状况,并有很多的限制。这便是汉人所谓‘田庐’的蓝本,他们可能是由这些少有的例外情况为基础,调和了《诗经》和《孟子》的话语,发挥想象,推而广之,使先秦农民一户有了两处居室,半年在田,半年在里,过起了候鸟般的生活”。也就是说,先秦时期农田中简易的田庐(舍)确是存在的,但不普遍,也不作为较长时间的居所。

三杨庄遗址的发掘者刘海旺先生首先肯定关于“五亩之宅”一分为二的说法,而三杨庄每处宅院连同门前的空地1300平方米左右,与汉代二亩半之数相去不远,所以他认为,像汉代三杨庄聚落“这种田宅相接、田中建宅、宅与宅隔田相望的田宅空间布局是对东周时期井田制中田宅布局的某种继承……当开垦的耕作农田离城邑较远时,普通农民从东周时期仅春夏季节才居住在农田中的宅屋(庐舍,面积二亩半)内,逐渐发展到西汉时期终年乃至终生都生活居住在农田中的宅院内”[12]。按照这种意见,固定的有围墙的里居和田中宅屋同时存在,是随着土地的不断垦辟,田离城邑较远时,田中宅才成了永久性的住所。既然人们过去就有农作时半年住在田中宅的习俗,农田离城邑再远也应不是问题。终年乃至终生住在农田中宅院的这些人是否又放弃了他们先前在里中的宅室呢?这些都是无法圆通的。

田、宅结合的三杨庄式的农业聚落是在特定环境下形成的,前述另外两种类型的聚落就没有田、宅相连的情况。从东汉画像耕作图上我们也可以看出,田与宅相接不具有普遍的意义。

河南南阳七里园乡出土汉画像石上的农作图[13],一人持锄田间劳作,身后一人正挑担走来,担子前头悬一壶,为东汉墓中常见的长颈壶的样式,后头为一提篮或囊状物。锄禾人闻声转身探望,与挑担人相呼应。挑担人与锄禾之事不相关联,显然是送饭者,壶中有浆水,篮(囊)中盛放干粮。需要送饭下田,这农田距住处不会太近。

中国国家博物馆藏江苏睢宁双沟出土牛耕画像石[14],二牛抬杠,一人扶犁疾耕,地头停一牛车。画面上方一人挑担而来,担子前头似罐,后头一箪,这也是送饭人。牛车是下地时拖运农具等用,到田间后,再将牛卸下拉犁,这种做法现在乡间十分多见。画面中一牛在远处悠闲觅食,似随母牛下田的小牛,而不像卸下套的牛。送饭人为着长袍老者,反映了小农家内的分工。

山东邹城文物局藏邹城县面粉厂工地出土牛耕画像石[15],挑担人挑罐、囊行走在耕牛前头,像饭毕正要离开的样子。耕者后方一牛车,车上三人,可能是送肥料者。山东滕县黄家岭画像石牛耕图上也有挑担人,虽然所挑之物刻划漫漶不清,也可看出是送饭者[16]。

汉画农耕图上的送饭现象说明,这些农耕者住在距农田较远的地方。要使农民的住宅相对集中,便于管理,这种田、宅异处的情况应该是汉代社会的常态。

五 、结语

以上只是对汉代农业聚落的类型进行的粗略探讨。根据文献和考古材料,作为基层小农聚居的形式是多种多样的,有城中规整的里居,有城外相对集中的自然聚落,更有田、宅相连的散居的形式。这些聚居形式因时因地制宜,各有其存在的合理性。我们既不能无视考古发现的新材料,也不能以考古发现代表全体,以为寻出了汉代人的田园式生活。只有在汉代人聚落形态多样性的认识之下,把某一聚落的形态放到当时特定的环境之下进行具体的探讨,才会找出其存在的意义。

汉代农业聚落形态是一个十分复杂的问题,文献中所见的乡之下的单位名称除了里,还有聚、落、格、丘、邑、虚等,它们是何种形式的聚落,与里有何不同,考古发现的聚落遗址与文献中各种名称的聚居单位又是如何对应的,这都是今后需要认真思考的问题。

注释:

[1]荆州地区博物馆:《江陵张家山三座汉墓出土大批竹简》,《文物》1985年第1期。

[2][5]张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》(释文修订本),文物出版社2006年,第109~111、51页。

[3]睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社2001年,第137页。

[4][11]刘兴林:《先秦田庐(舍)辨析》,《北京师范大学学报》2009年第6期。

[6]东北博物馆:《辽阳三道壕西汉村落遗址》,《考古学报》1957年第1期。

[7]扬州博物馆:《江苏仪征胥浦101号西汉墓》,《文物》1987年第1期。

[8]河南省文物考古研究所:《河南内黄县三杨庄汉代庭院遗址》,《考古》2004年第7期;刘海旺、朱汝生:《河南内黄三杨庄发掘多处西汉庭院民居》,《中国文物报》2006年1月13日;国家文物局:《2005年中国重要考古发现》,文物出版社2006年。

[9]程有为:《内黄三杨庄水灾遗址与西汉黄河水患》,《中州学刊》2008年第4期。

[10]袁延胜:《内黄三杨庄聚落遗址与汉代户籍问题》,“汉代城市和聚落考古与汉文化国际学术研讨会”论文,2010年。

[12]刘海旺:《由三杨庄遗址的发现试谈“田宅”空间分布关系》,中国社会科学院考古研究所、广州市文物考古研究所编《西汉南越国考古与汉文化》,科学出版社2010年。

[13][14][15][16]中国农业博物馆编:《汉代农业画像砖石》,中国农业出版社1996年,第30、22、23、24页。

文章来源:《东南文化》2011年6期,转处中国社会科学网