土客冲突、商镇发展与民俗创造——江西上犹营前圩的个案研究

【内容摘要】随着大量流民进入赣南上犹县的营前圩,营前的土客力量对比发生了变化。虽然清初至清中叶营前的土著仍然维持强势的经济实力和文化优势,但至晚清,客籍人逐渐掌握了商镇的控制权和地方文化话语权。此时,营前的土客矛盾已经不明显,而各宗族之间的争斗却激烈起来。宗族在争斗中逐渐“创造”出了独特的地方民俗:门榜与九狮拜象。可以说,营前地区独特的两种民俗——“门榜”和“九狮拜象”,并非单纯的“客家民俗”,而是营前各宗族历经土客冲突与融合,面对变动的社区政治经济格局,对原有民俗的“发明”和“创造”。从本质上说,“地方”民俗实际上是一种策略,一种应对社区竞争和发展需要的策略;从广义上说,一切民俗活动都会随着时代的变迁而变动,民众根据现实政治经济需要对传统民俗不断进行着“发明”和“创造”。

【关 键 词】宗族;民俗;赣南;门榜;九狮拜象

【基金项目】教育部人文社科重点研究基地重大项目“明清南方乡村地区人口与移民的历史人类学考察”(07JJD840199)

【作者简介】黄志繁,南昌大学人文学院江右哲学研究中心教授(南昌 330031)

民俗学者刘晓春指出,当今中国民俗研究有两大倾向,即忽视民俗地方性的普同性倾向和将民俗看成现代对立面的进化论式线性视野。他特别以客家研究为例来反思这个问题,他据此提出以“地方性”视野出发,强调地方性文化对于客家民系的普遍性、历史性、现代性的整合经验,强调研究客家文化的历史变迁。[1]事实上,在当今的客家研究中,从“地方性”视野出发,研究客家文化历史变迁的作品相当缺乏。其中重要的原因恐怕是缺少历史资料来给研究者开展深入的个案研究。非常幸运的是,笔者开展调查的江西赣南西部上犹县营前圩留下了相对丰富的历史资料和独具特色的地方民俗,使笔者得以深入考察地方性“民俗”形成背景与变迁历程。

本文所研究的营前圩位于上犹县城西面77公里,南接崇义,北接遂川,西邻湖南桂东,东连上犹平富、五指峰乡。从行政区划上看,营前指的是现今上犹县营前镇所辖范围。本文所叙故事基本上发生在营前圩(即营前盆地中心地带),按照明代的里甲制,营前圩相当于“村头里”所属范围。营前墟有着浓郁地方特色的两种民俗:一为民间舞蹈——“九狮拜象”,一为门榜文化。

悬挂门榜是上犹县独特的文化现象,主要流行于以营前为中心的上犹县西部。门榜主要是指悬挂在民间房屋正中的标示其家族文化的匾额,例如黄姓题“江夏渊源”;钟姓题“知音遗范”;李姓题为“青莲遗风”;周姓题“爱莲遗风”;等等。[2]门榜之独特在于,题写门榜已经成为营前等地的民间习俗,凡是民居,没有不悬挂门榜者。

九狮拜象是一种民间舞蹈,其舞蹈动作简单,但伴奏雄浑,表演重场面,重气势,非常壮观。其舞蹈的主体为一头纸扎的大象和五至九个纸扎的狮子。九狮拜象每年正月初二至十五日开始表演,组织筹划以宗族为单位,故叫“姓氏龙”。每年初一,整支队伍到祠堂参神拜祖,初二起在各姓聚居的村落挨家挨户舞。但最热闹的是正月初八营前开墟(营前二五八墟),各姓队伍上街表演极尽夸张之能事。[3]

营前这两种民俗被强调成典型的“客家文化”之表现,在许多宣传赣南客家文化的媒介中常可看到,但学术界对这两种独特的民俗关注并不多,除了一般地方文史工作者之外,鲜有深入之作进行探讨,而该区域的社会史研究,已经有了比较深入的研究。[4]因此,本文将从社会史层面切人,对这两种民俗发生、发展的历史背景展开分析,以管窥客家民俗之实质,并加深对民俗文化之理解。

一、蔡姓的强盛及土著对地方的控制

明代营前圩的地方控制权在土著两大姓——陈姓和蔡姓手中。明末清初,营前地区开始接纳大量的流民进入。这些流民或盗或民,引起营前地域社会很大震动。康熙十二年(1673),吴三桂叛乱,营前的流民乘机起事,对营前土著构成沉重打击,史称“甲寅之乱”。关于这一过程,前人和笔者都已经有所论述。[5]不过,虽然甲寅之乱对土著构成了很大的冲击,但实际上,甲寅之乱并没有从根本上动摇蔡姓,蔡姓在乾嘉年间,在地方社会仍然是最有影响的家族,基本上掌握了地方社会的话语权。或者说,经过了甲寅之乱的打击后,蔡姓经过几十年的恢复,在乾隆初年,重新壮大起来了。

地方志的资料显示,乾隆初年,蔡氏进行了一系列的地方建设,说明蔡姓仍然在地方社会具有极大的影响力,而且与官方也维持了紧密的关系。今列若干史料如下:

礼信桥,在县西北八十里,营前蔡姓城南,蔡姓建。[6]

云泽庙,在营前城外南三十里,平富隘白花滩。乾隆十四年,邑人蔡志抡、志扶兄弟捐建。此地两峰耸对,中瀑布一道,遍下三潭,深不可测。传称龙潭旱祷即应。乾隆十二、十四两年六月欠雨,时巡检张仕虔诚往祷,二次俱礼毕云兴,旋数里甘霖立沛,三昼夜不息,幸获秋成。于是,志伦等捐修庙宇,以答神庥。署县李珥因择斯名。[7]

慈惠亭,在县西北五十里孤独峰上。国朝雍正元年,邑人蔡志抡、志扶奉母钟氏捐建复租十五石为夏秋二季煮茶之费。[8]

文昌阁,在县治八十里,营前蔡姓城东南角上。乾隆八年,蔡祠公建。[9]

观音阁二,一在营前妙乐寺前左。乾隆六年,蔡姓重修。[10]

从上引资料看来,乾隆初年,蔡氏或建桥,或建亭,或建庙,或建阁,非常活跃。进行这些公益性事业,经济实力和社会影响力缺一不可,蔡姓能进行这些建设项目,充分说明其经济实力和地方影响力都不小。

同时,蔡氏还维持了与官府的密切关系。除了上引史料可见端倪之外,乾隆初年,营前的汛防署也搬进了蔡姓私家修筑的城堡——蔡家城中,“营前汛防署,原驻在蔡姓城外。今移在蔡姓城内北蔡姓土上。汛右营房十间,额设把总一员。雍正七年(1729),添设外委一员,带领骑战守兵共四十名”。[11]乾隆十七年(1752),营前城还成了上犹县丞署所在地。而且,根据乾隆《上犹县志》,除了明代上犹县令龙文光为蔡家城写过记之外,乾隆初年任上犹知县的周肇歧、张仕都曾为蔡家城专文写记,雍正年间任南安知府的游绍安则写有《营前蔡氏祠堂记》,上述事实充分说明了蔡姓与官府关系之密切。

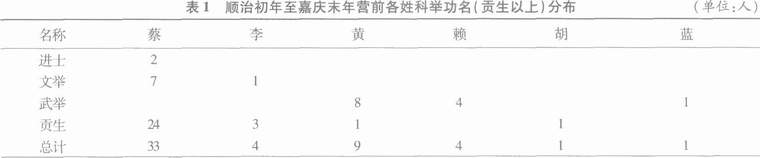

清初至晚清,蔡姓科举在营前乃至上犹县范围内都占据了绝对的优势。表1统计了顺治初年至嘉庆末年营前各姓获得贡生以上功名人数。

资料来源:光绪《上犹县志》卷一○《选举志》。

说明:(1)笔者之所以能统计出以上表格,是因为光绪《上犹县志》卷一○,《选举志》中对贡生以上功名的人登记了籍贯,本文所论述的营前大致相当于“村头里”,因而凡是“村头里”的,都可大致视为营前;

(2)根据光绪《上犹县志》卷一○《选举志》,李姓明代就开始有人获取高级功名,应该是营前的土著,但估计不是居住于营前圩附近,而是离圩比较远的地方。

从表1可看出,蔡氏科举之盛并没有因为“甲寅之乱”导致的家族人口减少而衰落,而是远远地超过客籍各姓。在清初,获得贡生以上的功名,就意味着有资格当官从政,贡生以下的功名基本上没有从政可能。从这一点也可推想,尽管经过“甲寅之乱”这一巨变,直至嘉庆末年,营前土著在地方上仍具有非凡的影响力。

科举上的成功使蔡家一直维持着相对庞大而连绵不绝的士绅群体,并因此与官府保持了密切的联系。游绍安在《营前蔡氏祠堂记》中对蔡姓的士绅群体有过比较清晰的描述,他说:“恒为士者,蔡氏为盛,而前征往矣,志传可稽。惟今存之八十翁弘正,既昆仲竟爽,又五子式似,且孙枝接武,是蔡氏尤盛者也。”[12]游绍安从雍正十年(1732)起一共担任了17年南安知府,对南安府辖境中的蔡氏不可谓不了解。据笔者统计,他这篇记文提到清代蔡姓有廪生以上功名的士绅27人,其中举人4人,贡生4人,监生1人,廪生18人。另有3人只列其官职,未列其功名。所以,游绍安提到的有功名的蔡姓人实际上是30人之多,且代代相继,绵绵不绝。

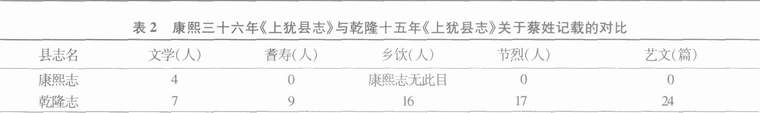

如此庞大而整齐的士绅队伍,显然在地方上可以造成很大的影响。实际上,至少乾隆年间,蔡姓基本上掌握了地方文化的话语权。正是文化上的优势,导致土著在很长一段时间内,花了很多精力对曾为“流贼”的客籍对土著屠杀的历史进行了清理。最明显的例子就是蔡姓在乾隆十五年的《上犹县志》中发出了很强势的声音。上犹县虽然在历史上曾经数次修志,但存世皆为残本。康熙三十六年县令章振萼修辑残本成志,这便是现存的康熙三十六年的《上犹县志》,后乾隆年间上犹又多次修志,其中,存世的为乾隆十五年的县志。[13]对比这两部方志,不难看出,乾隆志比康熙志,多了很多蔡姓的色彩。乾隆志中蔡姓色彩最为浓郁的是艺文和人物两志。一般地说,地方志关于本地人物记载主要有“宦绩”、“选举”、“文学”(或“儒林”)“耆寿”、“乡饮”、“节烈”等方面。“宦绩”主要是本地人在外任官的先进事迹,“选举”记载的主要是获取一定程度科举功名的人的记载,这两部分人选的标准比较刚性,所以,可比性不大。但诸如“文学”(或“儒林”)“耆寿”、“乡饮”、“节烈”等方面就没有一个固定的标准,弹性比较大,能否人选,和本家族在地方社会中的影响力有密切关系。表2列出了康熙志和乾隆志关于蔡姓记载的对比。

资料来源:康熙《上犹县志》卷九,《文学》;乾隆《上犹县志》卷九,《文学》;康熙《上犹县志》卷九,《耆寿》;乾隆《上犹县志》卷九,《耆寿》;康熙《上犹县志》卷九,《贞烈》;乾隆《上犹县志》卷九,《节烈》;康熙《上犹县志》卷一○,《贞烈》;乾隆《上犹县志》卷一一至卷一三,《艺文志》。

说明:蔡姓在“艺文”志中留下痕迹主要有两方面:一是关于蔡姓本身的记载,一是蔡姓族人的作品。本表的统计包含了这两个方面。

从表2可看到,乾隆志和康熙志相比,关于蔡姓的记载比重增加很大。当然,由于康熙志篇幅本来就比乾隆志小,时间又比较早,关于蔡姓的记载相对少一点也是情理之中,但是,同样可以推论的是,如果蔡姓没有施加影响,乾隆志的记载不可能增加得如此厚重。笔者一直没有找到乾隆十五年修志人员名单,但乾隆十五年《上犹县志》中的一篇“序”正是上文所提与蔡姓关系甚密的南安知府游绍安所作,其中不难想象,蔡姓肯定有人加入修志局。即使退一万步来说,蔡姓没有人加入修志局,以蔡姓在当地的影响力和与官府的密切关系,蔡姓在地方志中占据比较重要的地位也是可以想象的。

乾隆志与康熙志相比,还有一个惊人的变化,就是关于客籍进入营前历史的重新“书写”。关于流民以何种方式进入营前,客籍族谱的记载是躲避战乱而流人营前。但一些流民其实是以“盗贼”身份进入的,其本身就是战乱的主角。甲寅之乱后,部分流民获得了官方承认的户籍,正式成了编户齐民,身份也“合法”化了。但是,由于他们曾经“屠杀”过土著,土著对流民的仇恨并没有消除。两者在科举问题上的矛盾尤其尖锐。[14]对于官方来说,流民既然已经被承认为合法的编户齐民,就应该有相应的包括参加科举考试等权利。因此,官府出于维持地方统治稳定的考虑,希望土著不要纠缠历史,而更多是面对现实,与客籍一起和睦相处。正如康熙二十四年上犹知县谈到营前胡姓流民关于参加科考的呈请时所说:“虽人才随地可兴,而考试以籍为定。胡子田一户称已人籍,呈请与考,庶亦近理。然亦必须与土著结婚连姻,怡情释怨,里甲得以认识。”这段话固然承认了客籍流民合法参加考试的权利,但着眼点其实在于希望土、客能和平共处。

或正出于这种考虑,我们看到在康熙三十六年修辑而成的《上犹县志》中没有太多土客之间冲突的记载;但情况在乾隆十五年的《上犹县志》中发生了根本的变化。相比康熙志而言,乾隆十五年的《上犹县志》卷一○《杂志》对客籍流民屠杀土著的记载非常详细。今列举部分如下:

(顺治)二年三月,粤贼阎王总、叶枝春、胡子田等从北乡突至,邑令汪嗥率民从南门出犹口桥御之,杀贼数百。

康熙十三年八月,逆藩昊三桂反,粤贼余何等纠合先年已降寇贼廖道岸、曾道胜、何柏龄、何槐龄、何永龄、胡子田、张标、黎国真、田复九、田景和、黄炽昌、陈王佐、罗敬思等,领伪札,拥众数万与吴谣相声援。

十五年四月,余、何诸贼自上犹潜师袭南安,郡城守将奔南康,贼遂据城设伪官,六月,还,破犹城,县令出走,家室悉为贼据。

十七年,虔镇哲率师至犹招抚,粤寇平。盖自甲寅蹂躏三载间,土人庐墓焚掘几遍,屠杀绅士百数十人,掠卖子女不下数千,平民死者尸横遍野,有合族俱歼者,如象牙湾朱氏、浮潮李氏、周屋围周氏、石溪之王氏杨氏、水头之胡氏游氏,无一存者。[15]

这些触目惊心的记载,在康熙《上犹县志》中根本看不到片言只语。其实,诸如“何柏龄、何槐龄、何永龄、胡子田”这些人都是营前客籍人,他们的名字在客籍的族谱中均能找到。把他们的“罪行”记人县志,明显看得出是土著施加影响的结果。

从官方的角度来看,这样的历史“书写”无疑是在激化矛盾,其实是非常不利于统治稳定的,但站在土著的立场上,只有这样才能真正地还原历史的“真相”,而且,能够永久地把流民钉在耻辱柱上。《上犹县志》中出现这样的记载,应该是土著势力影响的结果,其中,作为县内数一数二的土著大族,蔡姓无疑起了很大的作用。乾隆五十五年,上犹县又一次修志,这一次修志的主撰者为营前蔡姓的进士蔡泰均。由于这本地方志已佚,笔者无法睹其真容,但估计由于有蔡姓直接介入,至少应该维持土著的声音。

情况到了道光三年(1823)《上犹县志》修撰时发生了根本变化。道光《上犹县志》卷三一《杂记》应该是在乾隆十五年《上犹县志》卷一○《杂记》的基础上增删而成的。对比两志的记载,可以发现原来乾隆志中对客籍流民“罪行”的记录进行了明显地修改。首先,删除了作乱之人的真实姓名,即上文中“何柏龄、何槐龄、何永龄、胡子田”等人的名字不再出现,而是代之以“贼”、“诸寇”之类的字眼。其次,将出自土著之手的对客籍流民“罪行”记述更详细的《残民叙陈叠受叛害缘由》进行了大量的删除,只留下了“邑侯刘公条析三叛三抚及各上宪看语详文”,即从县到省的各级官府的公文和看语,这样一来,流民的“罪行”虽然仍有记载,但更多的是对事不对人,不再那么尖锐了。

出现这些变化,根本的原因在于官府想要维持稳定的统治秩序;而在地方志中出现关于客籍祖先“罪行”的大量记载势必引起客籍的反感,从而不利于消解土、客之间的矛盾,不利于统治的稳固,所以删除这些记载应该是在情理之中。但和土著势力的衰落也有一定关系,乾隆以后,以蔡家为代表的土著势力也逐渐走向衰落。根据笔者对光绪《上犹县志》统计,道光初年至光绪十九年(1893)修县志之前,蔡姓和陈姓这两支主要的土著仅考中举人1名,贡生3名,和嘉庆以前的鼎盛形成了鲜明的对比,表明蔡姓在科举上衰落得相当厉害。与此同时,客籍的力量开始壮大起来。

二、客籍力量的壮大与地方话语权的转移

“甲寅之乱”平定后,流民获得了合法的户籍,成为官府认可的“编户齐民”。关于这一问题,笔者前引文中有详细的讨论,有兴趣的读者可以参看。笔者在这里,只想通过黄姓和张姓两个流民家族的发展,进一步说明流民家族人口、土地和科举等方面的发展和壮大。

黄姓应该说是目前营前客籍诸姓中人数最多的一支。关于黄姓迁移来营前的历史和发展历程,其开基祖世荣公之子栗明公曾写作了一篇《去粤来犹记》回忆当时情况,从中可看出,黄姓虽然康熙三年就广东兴宁迁到了上犹县境内,但一直处于颠沛流离的处境,“甲寅之乱”(即康熙十三年的吴三桂叛乱)平定后,才逐渐安定下来。康熙中期,黄姓开始迅速发展起来。[16]直到今天,黄姓仍然是营前地区人数最多的家族。科举方面,从前列表1可见,黄姓也是客籍中科举最为发达的家族。

然而,黄姓宗族组织似乎很晚才发展起来。从1995年修的《黄氏世荣公系下第六次重修族谱》可知,黄姓早在其二世祖栗明公手上就开始修谱工作了,所谓“栗明公修葺成牒,条分缕晰,班班可考”。[17]但是,栗明公只是黄姓到营前的第二代,即使他修谱,估计也是和兴宁原籍的家族人联合,而不是修营前黄氏的谱。直到嘉庆十一年(1806),黄姓才开始正式修谱。即从康熙三年到嘉庆十一年将近150年间,黄姓并没有族谱问世。之后,黄姓开始有规律地进行修谱工作,分别于光绪十六年、民国八年(1919)、民国三十六年三次重修族谱。可以肯定的是,黄氏家族在晚清至民国年间已经是营前当地比较有影响的大家族了。

张姓应该是营前目前众多家族中规模和影响力都属中等的家族,所以,分析张氏家族也有一定的代表性。修于1995年的《张氏族谱》中有一篇题为《汝珍公自述》的文献对张氏家族来营前的发展历程有比较清晰的描述。根据该文的描述可看出,和黄氏一样,张氏在甲寅之乱平定之后才安定下来,之前一直在湘赣之间奔波。到了康熙末年,汝珍公晚年已有田产约八百石,子孙后代数十口,发展不可谓不迅速。财产的增加,使汝珍公有实力进行宗族制度建设。从文中可看出,他设立了一定数量的公产,包括学田、祭田等,这些财产归人“众”,并且有了祠堂。这说明至少在康熙末年,张姓已经了比较规范的祠堂和公产。[18]和黄姓几乎相同的是,张姓的族谱修撰工作也开展得相当晚,分别于光绪十七年(1891)和民国二十五年(1937)进行过两次修谱工作。

笔者认为,黄姓和张姓如此之晚修族谱,根本原因在于刚来营前的时候客籍家族人口比较稀少,要经过一段时间增长,人口的数量才可达到必须修族谱的地步。因此,我们也可从黄姓和张姓晚清才开始修撰族谱这一事实推断,可能到了晚清光绪年间后,客籍人口才达到了数百人的规模。

人口和财富增长的同时,流民家族在科举上也有了突破。流民首先是几经周折,获得了参加科举考试的权利。[19]接着,流民中开始出现低等功名的士绅。以黄姓和张姓为例。根据族谱可知,黄姓家族出现的第一个具有正式功名的人是在迁犹后第三代,即世荣公的孙子志建,他是“郡廪生”,生于康熙戊午(1678),殁于乾隆庚辰(1760);张姓家族也是在迁犹后第三代出现有科举功名之人,仲济公之孙璇玉公是“邑庠生”,生于康熙二十二年,殁年不详。[20]由此可推测,大概在康熙末年营前的客籍人中开始出现有正式科举功名之人,这意味着客籍家族开始努力使自己“士绅化”。但是,从表1可看出,直至嘉庆末年,至少在高级功名的追求上,客籍人所获得的成功远远逊色于土著。

同治元年(1862),客籍黄耀街高中恩科举人,客籍人终于出现了一位有影响力的文化人。在此之前,客籍人虽然早已有人获得举人的功名,但皆为武举,武举虽也是举人,但通常视为比文举低等,其影响力也要打折扣。正因为如此,黄耀街的中举让客籍人感到振奋,认为是“此国朝以来二百余载为我邑客居者天荒之破。”[21]黄耀街不仅是上犹县客籍第一个文举人,而且,在地方上影响力也很大。其墓志铭有记载曰:

生平敦伦立品为重,以振兴文教为先。倡建西昌乡学,其形胜布置,定山诹吉及一切章程,皆府君手定而独肩其责,经营完善,有志之士咸赖之。至于建宗祠堂、修家塾,封树先垅,捐设宾兴,而种种义举,皆与诸父老实力赞成之而厥功不居,向不理外事,不履公廷,惟修邑志、昭忠恤典及报销奖叙诸善端裹理而已。[22]

上列黄耀街生平事迹有两件事值得注意:一是带头倡建西昌乡学;一是修邑志。

根据光绪《上犹县志》记载:“西昌乡学在营前太傅墟东北里许……其基址连店外四围,共阔六十六丈,高下形势三层,均系上五隘捐资公置,光绪元年上五隘复捐资构造。”[23]可见西昌乡学是上五隘自发捐资建立的教育机构。所谓“上五隘”,即以营前为中心的上犹西部地区,据乾隆《上犹县志》记载:“疋袍隘、卢王隘、峒头隘、平富隘、石溪隘,俱在村头里,”[24]本文开头已交代,村头里的范围即相当于营前地区。如前所述,乾隆十七年以后,营前又成为了上犹县丞驻地,这说明了营前在上犹县具有非常重要的战略地位。因而,在营前设立上五隘的乡学,应该是辐射到整个上犹西部地区的。在这样一个事关上犹西部地区文教事业的机构建立过程中起主导作用的是客籍的举人,而不是土著的蔡姓,说明客籍人在地方文化事业中开始占据主导权。事实上,查阅光绪十九年的《上犹县志》可发现,蔡姓在同治、光绪期间,竟然没有一个人获得贡生以上的功名。黄耀街还参加了县志的修撰工作,虽然不清楚他在县志修撰中的作用大小,但毕竟表明客籍人也开始在地方文化中占据一定的操控权。因此,黄耀街很可能是个具有标志性意义的人物,从他开始,客籍人开始逐渐掌握了地方文化话语权。

客籍人对地方文化话语权的获得,不仅仅是因为他们在科举上的突破,而是和营前地区在清中期以后的社会经济结构变迁有很大的关系。

三、商镇发展与社区政治格局的转变

清代中期以后,随着上犹山区的开发,营前作为上犹西部中心,逐渐发展成一个章水流域重要的商业中心,其辐射范围除了“上五隘”之外,还包括了邻近的湘东和崇义。在章水流域有所谓“头唐江,二营前”的说法,意指营前和唐江是章水流域最重要的两个商业中心。唐江在章水下游,号称赣南第一大镇,其商业繁荣程度在清代居赣南之首。清代中期以后,营前已成为沟通湖南、广东和江西崇义、遂川及下游唐江的重要商镇。湖南多由此转运广东的盐,崇义、上犹的竹木也由此顺流而下,崇义、广东则从此运进粮食,遂川、湖南的食油则由营前转运到唐江、大余。[25]至清末,营前商店达三百多间,有牛行、仔猪行、柴行、茶行、米行、木竹器行、铁器行等专业市场。[26]

笔者认为至乾嘉时期,营前的商业应该已有了一定的规模,但规模可能不会很大。笔者在营前发现一块修于道光七年题为《双溪堂观音堂重修记》的碑刻。该碑所列的赞助名单中,有24个商号,另有“兴和馆、以文堂、春和馆、宝树厂、永生厂”等5个估计为商号或者店铺的名字。[27]从这个碑刻看来,道光初年营前的商业似乎还谈不上繁荣,和前述资料所说店铺有300多间也有很大距离。因而,笔者估计,营前商业初步发展应该在乾隆初年,真正繁荣则是在晚清,光绪至民国可能是其鼎盛期。

没有确切的资料来让我们观察营前商镇的发展历程和土、客族群力量消长过程的关系,不过,综合口碑资料,我们还是可以判断,随着商镇走向繁荣,土著逐渐退出了圩市的管理,而客籍人逐渐控制了墟市。

口碑资料一:营前传统上特别重视中元节(即七月十五日),但土著人在七月十五这一天把圩市所有的猪肉都买去了,让客籍人买不到猪肉。为了对抗土著的刁难,客籍人遂决定七月十四过中元节。这种习俗一直沿用至今,今天营前仍然是土著人七月十五过中元节,而客籍人則七月十四过中元节。

口碑资料二:营前圩至今流传着一个说法,就是1949年以前每年正月营前开圩日,蔡姓族长就会召集蔡姓后生们,命令他们到圩上各个店铺随意拿点东西,拿的东西不一定要多,但一定要去,就是“做做样子也要去!”因为营前圩店铺不是蔡姓的,但地基以前是属于蔡姓的。

第一条口碑资料可以说明,土著人曾经一度对圩市有控制权,以致于可以把整条街上的猪肉都买走。第二条口碑资料则说明蔡姓已经丧失了对圩场的控制权,只是作为土著维系了习惯法上具有象征意义的权利。综合两条口碑资料可以看出,圩市的控制者经历了一个由土著到非土著(很可能为客籍)的转变。

有一点必须要说明的,营前圩店铺不一定全属于客籍人所有,但从笔者所掌握的口碑资料看来,民国时期营前圩上拥有店铺最多的是黄姓,其次是胡姓,胡、黄两姓皆为客籍。可见,客籍人应该拥有圩市店铺的大多数。黄营堂老先生告诉笔者,黄姓在商镇上“最有说话权”。显然,民国时期客籍人已经成了地方上最有势力的集团;与此相反,土著的陈、蔡则逐渐衰微,兑变成小姓。直到今天,营前蔡姓人口才不到100人,陈姓略多,也不过是600人左右,而黄姓则达到了3000多人。[28]

营前商业地位的提高,使营前成为上犹县西部的文化中心,前述西昌乡学的建立就是个明显的例子,营前本地的神明辐射和影响力也随之扩大,比较能说明这个现象的是观音堂的重修。今天的观音堂是位于营前圩不到三百米的一个小庵。乾隆时期观音堂原为土著陈姓的私家小庙,但随着营前商镇的兴起,到了道光年间,观音堂已经成了“五隘”共同拥有的神明了。它的修建由驻扎在营前的上犹县丞和营前汛指挥发动,“五隘”的绅士和营前圩上商贾共同捐助完成。[29]这一事实再度表明,随着商镇的发展,原来以土著为中心的地方控制格局已经发生了根本的变化,客籍逐渐控制了商镇。

土著权势的丧失,使土客之间已经没有了正面冲突的基础,土和客之间虽然仍有矛盾,但更多的是在心理认同上区分。但土、客之间没有冲突,并不意味着营前没有宗族之间的矛盾,相反,随着营前商镇的发展,各宗族(不分土客)之间的矛盾激烈起来。族谱中颇多文字可资说明。例如张姓“因赖姓、刘姓、蓝姓地坟所阻……与刘、赖、蓝三姓结讼二载,官既断,三家犹不服”;“黄沙坑张、黄,两旺族也,昔偶于失和,调而不解,乃各集壮士十余人,持棍棒殴斗正狂”。[30]

四、对两种民俗的社会史解读

根据以上论述,可以看到,至迟至晚清,营前已经完成了社区力量的重新整合,由清初的土著占优势地位转变为晚清客籍占优势地位,社区的主要矛盾也由土客矛盾演变为宗族之间(不分土客)的矛盾。姓氏之间的争斗产生了社区整合的要求,赋予民间文化活动以新内涵,改变了当地的民间文化风貌。正是在这一历史发展背景下,门榜和九狮拜象被创造性地“发明”出来。

笔者认为,门榜的核心是宗族为了向世人展示和炫耀其家族乃是文化世家,门榜之出现应该和家族需要证明自己文化有密切关系。如以营前的历史过程来看,笔者推测,门榜之滥觞当于清中期。此时,营前及其周边地区流民已经获得了官方的正式承认,但是科举考试还受着土著的压制,但家族中已经有了一些文化人,[31]为了反抗土著的指责,流民家族有可能会以门榜的形式来展示自己家族的文化底蕴,而土著也有可能以门榜的形式来和流民对抗。但此时,流民的势力还没有超过土著,估计一些没有文化人出现的家族还没有底气题写门榜,所以,还没有全面书写门榜的氛围。到了晚清,流民和土著之间明显的矛盾没有了,而家族之间(无论土客)的矛盾出现,此时应该是书写门榜的高峰。根据前面的论述,我们注意到营前客籍基本上都是在晚清才开始编修族谱,编修族谱既是一次整理家族文化的过程,同时也是一次弘扬家族文化的过程。家族文化的普遍整理,使得家族文化有了竞争和弘扬的事实基础。特别是,我们注意到,在下文将要论述的、以展示宗族实力为核心的民间舞蹈九狮拜象中,姓氏堂号是一定要展示的,这也从一个侧面反映了门榜和宗族之间的竞争有必然的联系。

当然,以上只是笔者的推测,可能与事实出入较大。但有一点是可以肯定的,就是门榜的出现应该和家族之间竞争有比较密切的关系。

很明显,九狮拜象这种民间舞蹈和至今仍然盛行于营前客籍人原籍兴宁的舞狮有直接的渊源关系。在表现形式上,加入了象、麒麟、蛇龙、姓氏堂名等,比广东兴宁的舞狮更为夸张,更为气势雄浑。据当地文博工作者的研究,九狮拜象的形成大致可分为两个阶段:第一,成形阶段。这一阶段,仅以龙舞形式出现,较为古朴自然,应当是营前当地早期较简单的居民状况和农耕生活的反映。第二,形成并趋于稳定阶段。大约清中期后,由于大量广东移民带来了广东地区的舞狮活动,使营前的舞龙与舞狮结合,又配以象和麒麟,形式开始走向铺张,气势非常磅礴,舞蹈样式也初步稳定。至晚清民国时期达到了鼎盛时期。[32]

如果以上推论可以成立,那么我们可发现,九狮拜象的形成基本上经历了一个由简单到复杂的过程,以客籍带来的广东民间舞蹈为主,但也糅杂了土著原来古朴的舞草龙的形式。后期的九狮拜象需要一定的人力财力,具有明显的宗族色彩,已走向淋漓尽致地表现各个姓氏的实力,同时弥漫着较浓厚的商业氛围。

据调查,真正的九狮拜象很少出现,营前历史只有黄姓在1933年搞了九个狮,其他姓最多是胡姓搞过七个狮。原因很简单,九狮拜象要一百至二百青壮年,又要一大笔钱,其他姓没有办法搞起来。而民国时期营前黄姓人最多,店铺最多,胡姓第二多,不过黄姓人也承认胡姓的狮子扎得最好。黄姓人认为黄姓在商镇上最有“说话权”,并举例说当时胡姓一个读书人与张姓一个地主争土地,两族几乎械斗,姓黄的人出面,才得以调停。前面已经论述,黄姓应是清末民国营前最为势大财雄的宗族,只有黄姓才有实力搞起九狮拜象这一事实说明,九狮拜象之所以会出现如此庞大的队伍和气势磅礴的表现形式,完全是姓氏之间争斗和竞争的结果。可以想象,当一个姓扎了一个狮子的时候,其他个姓不甘示弱,就扎两个狮,另一姓则扎三个狮,在这样的攀比和竞争中,一直搞到了九个狮,九个狮需要大约100多个壮丁,也许达到了单个宗族人力和物力的极限。另一个值得注意的事实是,营前土著陈、蔡从来没有搞过九狮拜象。这固然是由于舞狮是客籍人从家乡带来的活动,但根本原因也许是土著已经开始衰落,不仅人力和物力不够支撑举行九狮拜象,而且在商镇上的影响力已经大大弱于客籍。

门榜和九狮拜象这两种独特的地方民俗的出现,和当地社区政治格局的变化有密切关系。门榜兴起的初期,也许题写门榜是客籍反抗土著的文化霸权而采取的策略,但到了晚清,土著不再强势后,题写门榜更加大行其道,并且,每年一度的九狮拜象活动中,门榜以“堂号”的形式出现,说明此时题写门榜已经成为了一种地方民俗传统,反映了当地宗族之间相互竞争的事实。九狮拜象之出现,则很明显同营前历史上的土客冲突没有实质联系,其形成经历了一个狮子不断增加、规模不断扩大的过程,而这一过程背后的动力则是宗族之间的相互攀比和竞争。所以,这两种民俗活动,是当地人根据现实的需要对传统民俗的一种“创造”,在晚清营前社区格局重新整合的时候,地方民俗传统也经历了一个重新“创造”的过程。

门榜习俗可能源于中国古老的“堂号文化”,九狮拜象源于广东兴宁的舞狮,但是,这两种民俗都不可能简单地归属于客籍或者土著。在营前,无论土著还是客籍都悬挂门榜,而九狮拜象主要是客籍所实行,根据上引李伯勇的研究,九狮拜象中的“象”和“龙”为广东兴宁的舞狮所无,应该是客籍受土著影响的结果。因此,这两种民俗活动并非简单地对民俗传统的因袭,而是因地制宜地一种“创造”。

营前地区独特的两种民俗——“门榜”和“九狮拜象”,并非单纯的“客家民俗”;而是营前各宗族历经土客冲突与融合,面对变动的社区政治经济格局,对原有民俗的“发明”和“创造”。从本质上说,“地方”民俗实际上是一种策略,一种应对社区竞争和发展需要的策略;从广义上说,一切民俗活动都会随着时代的变迁而变动,民众根据现实政治经济需要对传统民俗不断进行着“发明”和“创造”。

注释:

[1]参见刘晓春:《民俗学问题与客家文化研究——客家研究的普同性与线性视野之反思》,《江西社会科学》2004年第1期。

[2]参见周建华、李竞帅:《从祖先崇拜到崇文重教——理学文化视野中的上犹客家民居门榜》,《南昌教育学院学报》2004 年第4期。

[3]以上对九狮拜象的叙述,主要根据笔者自己田野调查,同时参考了李伯勇:《九狮拜象探源》,《上犹文史资料》第1辑, 上犹县政协文史资料研究委员会编,上犹县内部出版,1987年,第76—85页。

[4]参见罗勇:《上犹县营前镇的宗族社会与神明崇拜》,见罗勇、林晓平主编:《赣南庙会与民俗》,香港:国际客家学会、海 外华人研究社、法国远东学院出版,1998年,第309—346页;黄志繁:《营前的历史、宗族与文化》,《华南研究资料中心 通讯》第24期,2001年7月号;黄志繁:《动乱、国家认同与“客家”文化——一个赣南聚落12—18世纪的变迁史》,《历 史人类学学刊》2006年第1期。

[5]参见罗勇:《上犹县营前镇的宗族社会与神明崇拜》;黄志繁:《营前的历史、宗族与文化》。

[6] 《上犹县志》卷三,《建置志》,乾隆十五年本,第21、29、35、36、36、12页。

[7] 《上犹县志》卷三,《建置志》,乾隆十五年本,第21、29、35、36、36、12页。

[8] 《上犹县志》卷三,《建置志》,乾隆十五年本,第21、29、35、36、36、12页。

[9]《上犹县志》卷三,《建置志》,乾隆十五年本,第21、29、35、36、36、12页。

[10]《上犹县志》卷三,《建置志》,乾隆十五年本,第21、29、35、36、36、12页。

[11]《上犹县志》卷三,《建置志》,乾隆十五年本,第21、29、35、36、36、12页。

[12]游绍安:《营前蔡氏祠堂记》,见《上犹县志》卷一三《艺文志》,乾隆十五年本,第26—29页。

[13]关于上犹县修志情况,参见易平:《江西方志考》(下),合肥:黄山书社,1998年,第924—929页。

[14]参见黄志繁:《动乱、国家认同与“客家”文化——一个赣南聚落12—18世纪的变迁史》。

[15]《上犹县志》卷一○,《杂记》,乾隆十五年本,第8—9页。

[16]参见《去粤来犹记》,见《黄氏世荣公系下第六次重修族谱》第1册,1996年,第6—7页。该文乃咸丰六年,黄姓重修族 谱时所发现,中间小字估计为咸丰年间后人所加。

[17]《丙寅重修族谱首事引》,见《黄氏世荣公系下第六次重修族谱》第1册,第27页。

[18]参见《(营前)张氏族谱》卷二,《汝珍公自述》,1995年,第7—8页。所谓“众”,是指宗族共同体。

[19]参见黄志繁:《动乱、国家认同与“客家”文化——一个赣南聚落12—18世纪的变迁史》。

[20]参见《黄氏世荣公系下第六次重修族谱》第1册,第349—350页;《(营前)张氏族谱》卷二,《石溪龙背汝珍公世系》,第 23页。

[21] 《授文林郎进士拣选知县新喻县教喻加三级黄府君墓志铭》,见《黄氏世荣公系下第六次重修族谱》第1册,第127页

[22] 《授文林郎进士拣选知县新喻县教喻加三级黄府君墓志铭》,见《黄氏世荣公系下第六次重修族谱》第1册,第127页

[23]《上犹县志》卷三,《建置志》,光绪十九年,第10页。

[24]《上犹县志》卷三,《建置志·关隘》,乾隆十五年,第12页。

[25]参见上犹县粮食志编纂委员会:《上犹县粮食志》,上犹县内部出版,油印本,1987年,第130页。

[26]参见上犹县志编纂委员会编:《上犹县志》,上犹县内部出版,油印本,1992年,第481页。

[27]关于该碑文,笔者有专门的介绍,参见黄志繁:《神明信仰与土客关系——清代上犹县营前观音堂碑文的解读》,《赣南 师范学院学报》2008年第2期。

[28]参见罗勇:《上犹县营前镇的宗族社会与神明崇拜》,见罗勇、林晓平主编:《赣南庙会与民俗》,香港:国际客家学会、海 外华人研究社、法国远东学院出版,1998年,第309—346页。

[29]参见黄志繁:《神明信仰与土客关系——清代上犹县营前观音堂碑文的解读》。

[30]《张氏族谱》卷首,《仙人骑鹤新祠堂记》、《清末科武举行状述》。

[31]关于流民和土著之间围绕科举考试的争斗,参见黄志繁:《动乱、国家认同与“客家”文化——一个赣南聚落12—18世 纪的变迁史》。

[32]参见李伯勇:《九狮拜象探源》,见《上犹文史资料》第1辑,第76—85页。

原载《清华大学学报》2011年第1期