清除伊斯兰的影响:西班牙收复失地运动是如何做到的

- 所属:墨客历史 > 野史秘闻 | 阅读:556次

收复失地运动的时间表:

1、

711年,由塔里克·伊本·齐亚德所组织的远征军越过直布罗陀海峡,向伊比利亚半岛进攻。同年7月19日,穆斯林在瓜达莱特河一带击溃西哥德人,而西哥德国王罗德里克更战死。罗德里克死后,西哥德王国后继无人,而倭马亚王朝便趁着西哥德内部的混乱而开始扩大其支配范围。直至710年代末,穆斯林已经把伊比利亚南部,今西班牙境内的安达卢西亚地区完全占据。因此,穆斯林便乘胜追击,开始对比利牛斯山北部作出攻势。714年,伊比利亚大部份的土地已经落入阿拉伯帝国的手中。

阿拉伯帝国在统治初期采取了宗教宽容政策,实现与当地的天主教共存。不过,因为信仰上的差异,当地的社会问题日益增加,再加上阿拉伯穆斯林统治者之间发生了政治及宗教上的长期纷争,持续的内耗和战争,以致民不聊生,令原先逃亡至北边的前西哥德基督徒贵族有机会恢复元气,可以在日后对南部的穆斯林作持续反击。

718年,前哥特贵族佩拉约率领阿斯图里亚斯的天主教徒起事,并建立阿斯图里亚斯王国,而这一年就是收复失地运动的肇始。

事实上几百年来,一直有一种炒作、强调西班牙极度不宽容的叙事传统,也就是英国、荷兰新教徒发明的“黑色传说”。

“黑色传说”最初是新教徒针对天主教西班牙发起的舆论战的一部分,刻意突出西班牙的保守、狂热以及在美洲殖民过程当中的残暴行为。“残酷对待摩尔人”也是黑色传说的一部分。

16世纪时,出于共同对抗西班牙的需要,英格兰和摩洛哥彼此靠拢,英国民间出现了一波同情摩尔人的思潮。这波思潮的代表作是莎士比亚的《奥赛罗》,剧中主角就是一个勇敢的摩尔人。

奥赛罗,一个摩尔人成了莎士比亚悲剧的主角。作为文学作品,《奥赛罗》刻画了改宗摩尔人这一边缘身份面临的困境。

黑色传说留下的马脚之一,就是它不适用于葡萄牙。

作为再征服运动的主要参与者之一,葡萄牙和后来组成西班牙的其它伊比利亚小王国并没有什么本质不同,但很少有人渲染葡萄牙对摩尔人有多残酷。

原因非常简单——西班牙是英国的对手,而葡萄牙是英国的传统盟友。回归历史本身,看看中世纪伊比利亚基督教王国治下的穆斯林社区究竟经历了什么。

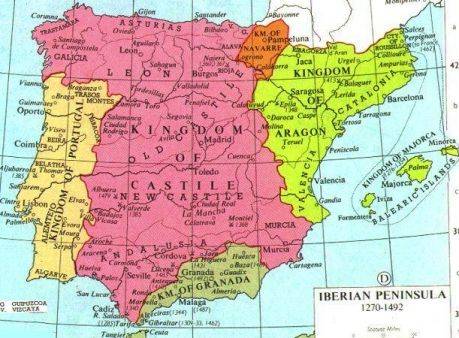

要理解这段历史,首先需要了解的一个历史事实是,除格拉纳达地区以外,伊比利亚半岛的再征服运动到公元1250年已经基本完成了。

从1270到1492年,伊比利亚半岛的政局维持在上图这种情况,没有变过。格拉纳达和卡斯蒂利亚之间的冲突限于在少有的几次远征和长期边境冲突当中,双方都没能打破僵局。

2、

14世纪的格拉纳达曾经和摩洛哥马林王朝结盟北伐,但是被卡斯蒂利亚击败。卡斯蒂利亚也想消灭卧榻之侧的残敌,但是格拉纳达有山脉保护还有海岸线补给,卡斯蒂利亚只能满足于格拉纳达表面上的称臣纳贡。

也就是说,历史上双方僵持的时间长达250年。在这250年当中,各基督教王国境内存留着大量穆斯林社区,各王国也推出了一系列同化举措,总的来说暴力并不常见。

举个例子来说,历史记载卡斯蒂利亚国王阿方索十世(1252-1284年在位)曾经和塞维利亚附近的一个穆斯林城镇达成了协议,当地居民被迫出售财产并迁移到另一个村庄,但是在新定居点,居民修建包括澡堂在内的所有穆斯林风俗建筑的权利,均得到国王的准许与保护。

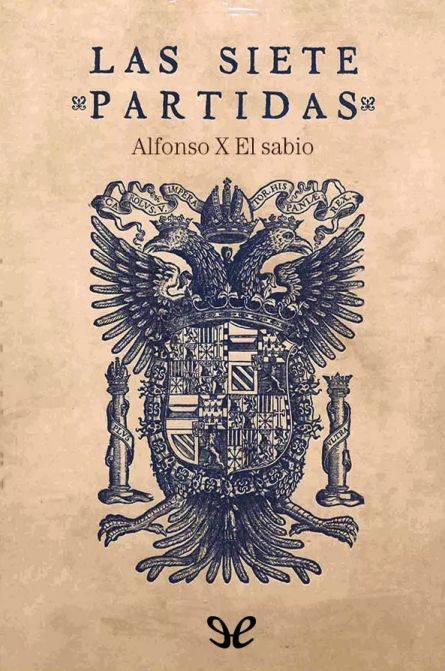

阿方索十世主持编纂的《七法全书》是西班牙历史上具有划时代意义的重要法典,直到拿破仑时代之前一直是西班牙法律的范本。《七法全书》明文规定:“摩尔人住在基督教徒当中,受基督教徒的保护,他们不应被强制剥夺财产。”

当然,就和古代社会的大多数法律一样,《七法全书》只是统治者对社会秩序的一种理想化规范,由于法治化水平太低,这种成文法从没有也不可能落地,但法典至少表明了统治者的基本态度。

《七法全书》。古代社会不是法治社会,切不可把法条的字面描述视为古代的真实情况,但法律本身还是能够代表统治者的意愿和原则。

对于穆斯林社区来说,地方法院推行的法令影响更大更直接,这些法令大多是歧视性的,比如要求摩尔人必须留某种发型、必须穿某种衣服、不得与基督徒混居等等,也普遍鼓励摩尔人改宗为基督教徒,但是强制改宗的情况并不多见。

因此直到15世纪,伊比利亚北方的基督教核心地带还存留着一些穆斯林社区。老卡斯蒂利亚的穆斯林已经在基督教王国生活了差不多五百年,他们只要多交一些税就可以保持自己的信仰。最北方的纳瓦拉也有穆斯林,他们甚至有在国王宫廷和卫队效力的传统。

在基督徒和穆斯林高度混杂的地区,治理模式往往是双轨制的,体现在法律和文字上,就是两种制度同时存在。比如1162年被卡斯蒂利亚征服的托莱多城,“上层拉丁文+基层阿拉伯文”的模式就应用了差不多80年。

值得注意的是,穆斯林并不都说阿拉伯语,很多人的母语和基督徒一样都是罗曼语方言,阿拉伯语只是他们的宗教文化语言和书面语言。由于语言上并没有很大差别,“同化”并不是特别困难。

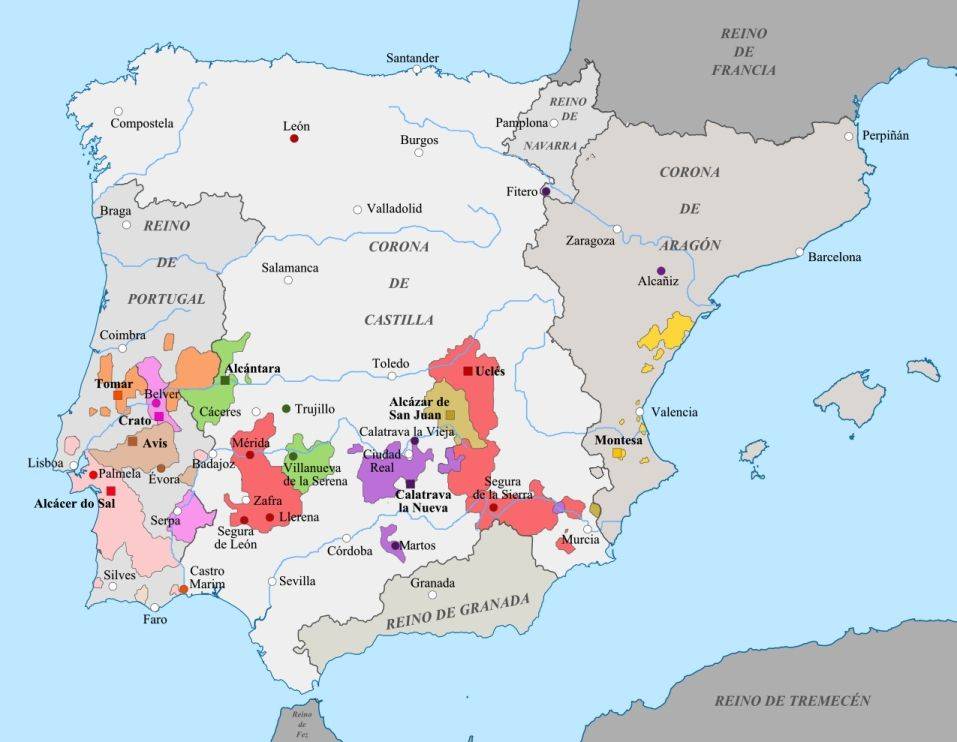

在伊比利亚各王国当中,特别值得一提的是骑士团势力,他们是再征服运动后期的主力,也是新征服土地上的大庄园主和新兴封建主阶层。

卡拉特拉瓦、阿维什、蒙特萨等骑士团的地产分布。可以注意到这些骑士团是中世纪伊比利亚南方最主要的政治经济势力之一。

伊比利亚的骑士团,和他们在巴勒斯坦以及东欧的同僚(圣殿、医院、条顿三大骑士团)一样,是新征服地区的大地产主和传播信仰的主力。骑士团土地上分布着大量被征服的摩尔人农奴,在骑士团影响下,很多农奴逐渐改信了基督教(虽然这并不能让他们真正摆脱农奴身份),就像是东欧的波罗的人一样。

在1250-1492年两百多年当中,伊比利亚各王国的穆斯林社区大体生活在相对和平的环境当中。尽管从14世纪末开始,以1391年反犹大屠杀为标志,半岛的政治局势变得紧张了起来,但是高压政策依然并不多见。

特别在地方自治传统强烈,贵族势力强大的阿拉贡王冠治下,未改宗摩尔人的数量尤其多,巴伦西亚在15-16世纪仍有1/3到一半的人口是穆斯林。

3、

伊比利亚各王国的摩尔人政策从相对温和到激进的转折点,就是1492年对格拉纳达的征服。

1469年,卡斯蒂利亚公主伊莎贝拉与阿拉贡王子斐迪南成婚。她后来在1474年即位,而斐迪南也在1479年登基,两人并称“天主教双王”,两国亦趋于统一,并诞生了日后的海上霸主──西班牙王国。

1482年,奈斯尔王朝发生内乱,新生的西班牙王国立刻趁此出兵,以完成统一大业。1486年,西班牙军完成奈斯尔西边的压制,而东边的控制也在1489年完成。1490年,西班牙军对奈斯尔王朝的首都格拉纳达进行包围,格拉纳达的守城军与西班牙军陷入近两年的苦战。1492年1月6日,西班牙攻陷格拉纳达的阿尔罕布拉宫,奈斯尔王朝灭亡,时近七世纪的收复失地运动终于完结。而曾有近700多年历史的伊斯兰文化亦伴随半岛的统一,西班牙宗教裁判所的出现而消失,大量的非基督徒(犹太人和穆斯林)被逐出西班牙后流落到北非或被东方的鄂图曼帝国收容。

征服格拉纳达之初,天主教双王承诺赋予摩尔人相当大的自治权利,允许他们保留自己信仰和生活方式,但是这套许诺没有维持太久。1499年,在枢机主教西斯内罗斯的主持下,卡斯蒂利亚对格拉纳达摩尔人的政策开始从怀柔转向强硬。

西斯内罗斯其人有两个身份,他既是教士阶层的代表,也是王权的代理人。在伊莎贝拉一世女王在世时,他就力劝女王捐出首饰也要支持哥伦布的航海。伊莎贝拉死后,他成了卡斯蒂利亚事实上的“摄政王”。1517年去世前,他保障了哈布斯堡的查理五世的顺利登基,为西班牙的全盛时代拉开了序幕。

西斯内罗斯一生推出的许多强硬政策,都是为西班牙(准确地说,卡斯蒂利亚)的帝国事业服务的。从行为来看,他对恺撒的忠诚绝不低于对天主的忠诚。征伐北非,镇压摩尔人,吞并纳瓦拉都是帝国事业的一部分。1492年后,卡斯蒂利亚已经不再是中世纪那个趴在欧洲边陲睡大觉的小国了,而是争夺欧洲和地中海霸权的主要玩家之一。

西斯内罗斯:托尔克马达只能代表教会的审判,而我是帝国和教会的双重化身。

国内君主集权的加强,以及与法国、奥斯曼帝国等强敌对抗的需求扭转了西班牙的政策风格。卡斯蒂利亚不再有耐心花几百年的时间去同化新征服的摩尔人,它需要更短促、直接的政策来实现国内的政治统一,为国王们的政治野心服务。

不难预料到,激进的政策会引发大规模的反弹,而弹压又会导致政策向更加激进的方向演化。1568年,数以万计的摩里斯科人不堪压迫发动叛乱,杀死了大量神职人员和基督徒平民,作为报复,镇压叛乱的军队把大量摩里斯科人变卖为奴,强迫他们迁移到各地并接受监视。

在卡斯蒂利亚境内,摩尔人被要求强制改信,但是这条法令在阿拉贡领地却不适用。西边的葡萄牙王国也跟风发起了一波“改信或驱逐”的运动,但力度也比不上卡斯蒂利亚,表现为只要花点钱贿赂官员就很容易蒙混过关。

也就是说,15世纪末才开始推行的激进政策,直到16世纪中叶也只在卡斯蒂利亚有较大影响,在半岛其它地区不能一概而论。

直到1609年,西班牙王室下达了驱逐所有摩里斯科人的最终命令,这场风暴才算真正波及阿拉贡王国。全阿拉贡1/6,全巴伦西亚1/3的人口都是摩里斯科人,许多地主无法忍受劳动力流失,不希望执行这一命令,但西班牙王权一百多年来的加强让他们失去了选择的权利。

结果就是,在1614年前,全西班牙有35万摩里斯科人遭到了驱逐。虽然葡萄牙同一时期也被西班牙统治,但是这个命令并没有波及到葡萄牙。此外,西班牙人在执行驱逐时,为了减轻阻力,也没少用谎言骗人上船。

所以以古代世界的标准来看,中世纪伊比利亚半岛对摩尔人-摩里斯科人的迫害谈不上尤其残酷,和同一时期的犹太人相比甚至还要好些,至少1391年大屠杀那种席卷半岛的事件没有发生过。

16-17世纪的激进政策,也代表不了中世纪伊比利亚的常态。事实上对于这个习惯于杂糅和共存的文明边疆地带来说,相对温和的策略才更符合实际。一般来说,边疆人拥有更鲜明的身份意识,但这并不意味着他们都是狂热卫道士。恰恰相反,边疆的现实让他们更擅长妥协与共存,他们的身份意识,恰恰诞生于妥协给他们造成的磨砺。

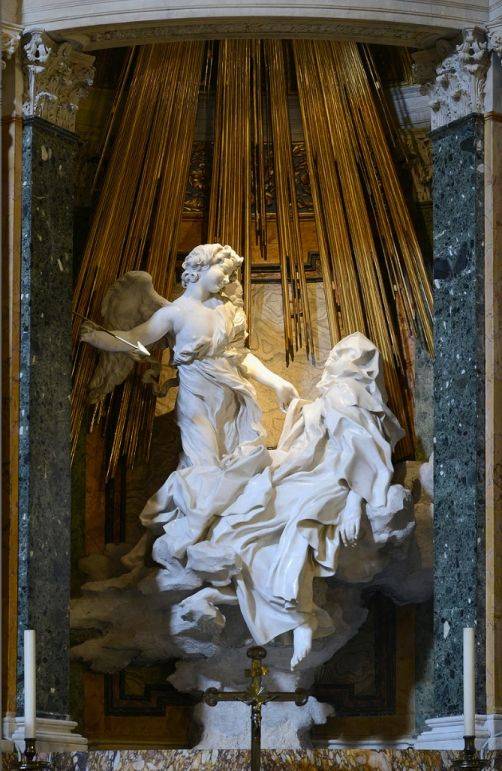

贝尔尼尼作品《圣特雷莎的狂喜》。包括阿维拉的圣特雷莎在内,中世纪天主教神秘主义的多位圣徒集中涌现在西班牙,这种神秘主义就是摩尔人文化给西班牙留下的遗产之一。冲突或许更引人注目,但妥协和融合更加无处不在。

4、

屠杀肯定存在,不过主要也就是村镇一级,屠城的案例不论穆斯林还是基督徒都极少,少数知名屠城如托莱多还是在外国十字军主导下发生的,且引起西班牙王公的极度不满—你kd刷爽了拍拍屁股走人,我去对着残垣断壁里的死人头收税么。所以不屠、少屠的原因很简单,伊比利亚基督徒当年占据的多是穷山恶水,人口本就不充裕,把穆斯林手工业者和农民图完了是准备让骑士老爷自己绣花砌水渠吗?

#热点引擎计划#而大规模驱逐,如13世纪的塞维利亚,也是发生在投降之后、基督徒担忧己方人口不足时发生的,并不是战事中以武力强迫,或作为投降条件执行的。

所以不论是对外国人大幅开放(十字军时期法国的骑士老爷在埃布罗河只要打下地盘就是你的,修道院长只要肯去设立据点周边的地也都是你的)。还是较为“温和”的对异教徒居民的政策,都建立在这一时代背景之上。