他在清朝被骂卖国贼!150年后,他创办的公司如今成为世界500强

- 所属:墨客历史 > 历史故事 | 阅读:437次

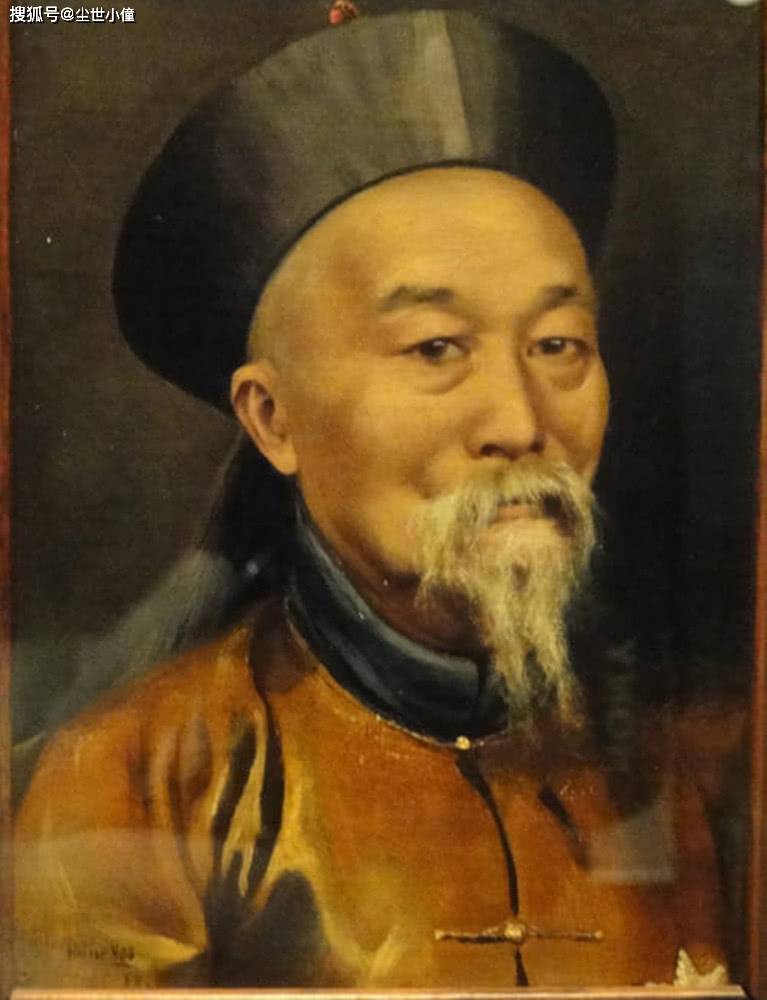

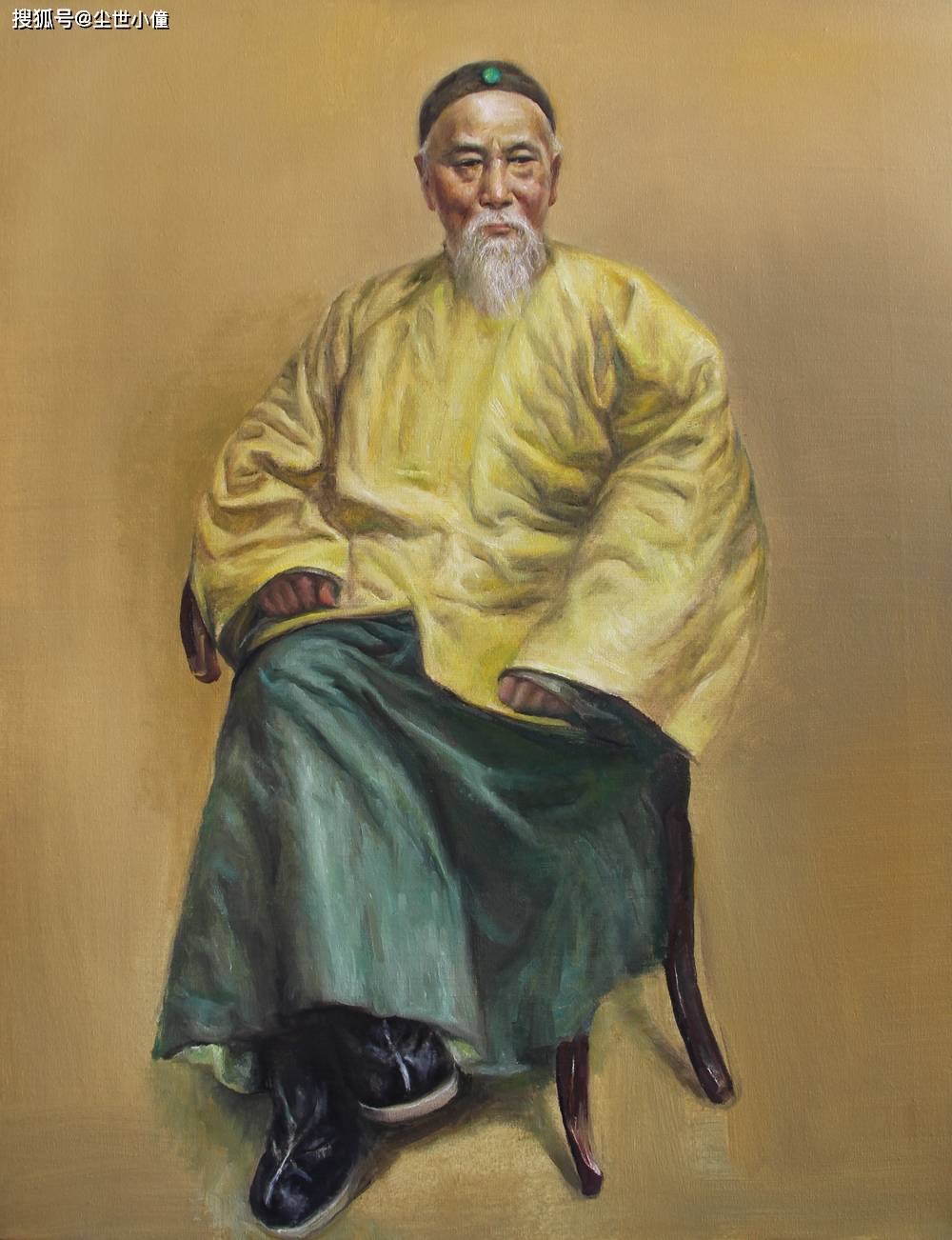

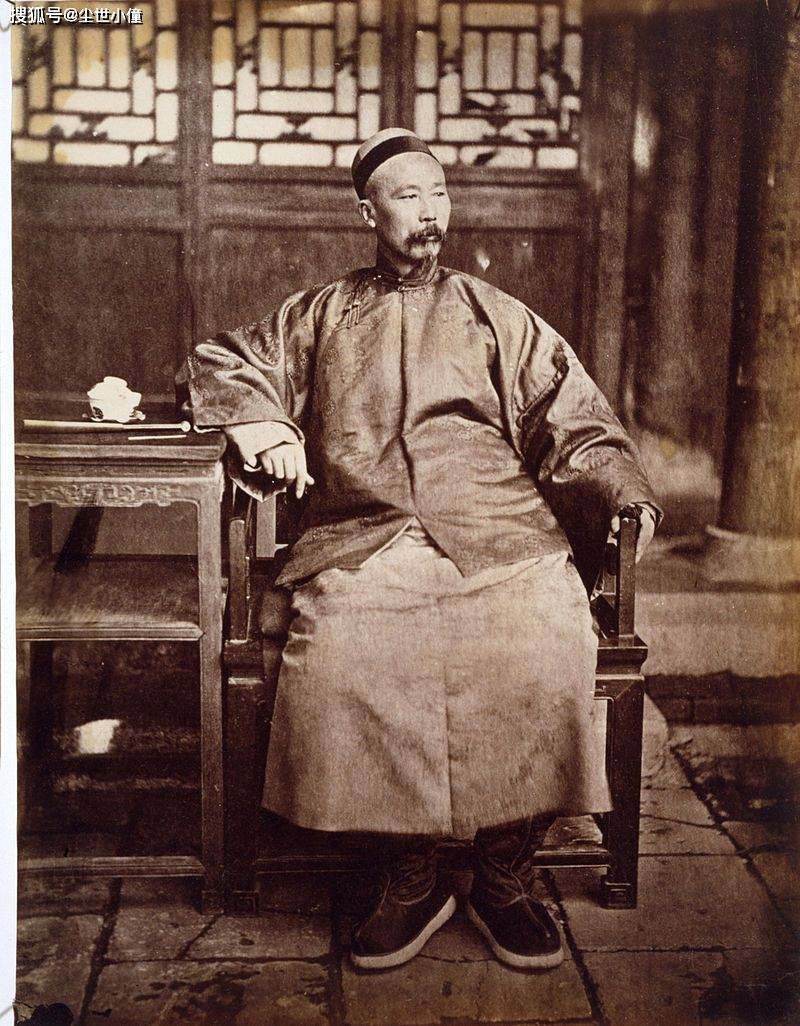

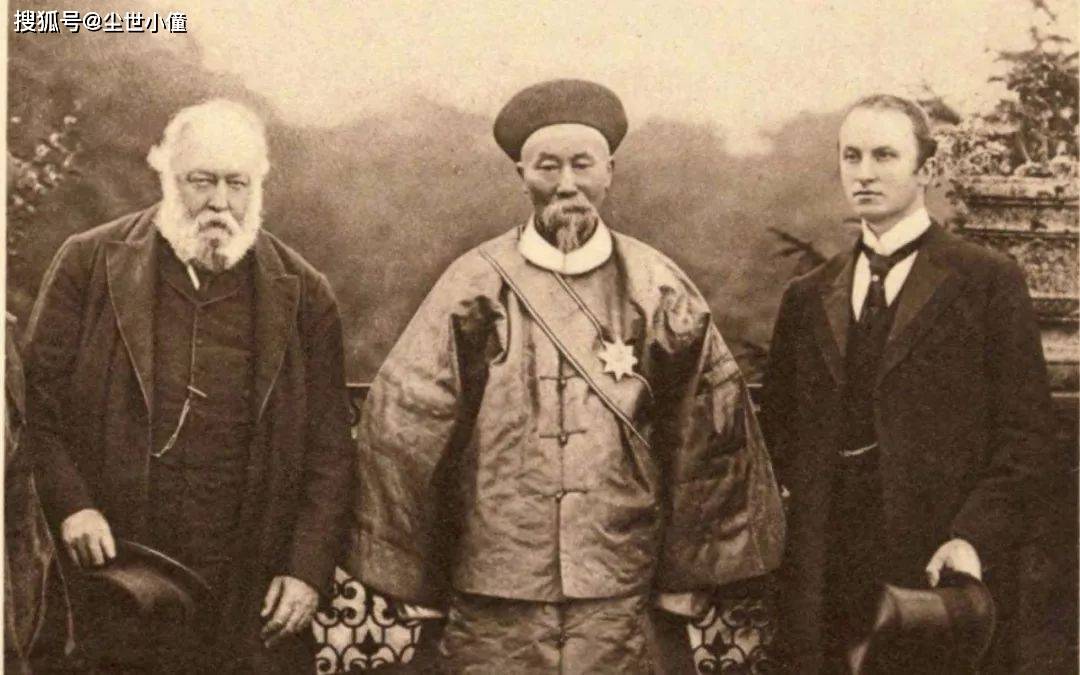

在晚清那段风雨飘摇的岁月里,有一位大臣始终站在风口浪尖。他既是清廷的中流砥柱,也是众口诛之的“卖国者”;他一方面主导洋务运动、兴办近代工业,另一方面又因签下屈辱条约而背负骂名。他就是李鸿章。

那么,当年那个在骂声中苦苦维持清廷颜面的老人,究竟做了什么,竟让他所创办的企业在150年后跻身世界500强?

今天的我们该如何看待这样一位身处夹缝中的历史人物?

李鸿章生于1823年,安徽合肥人,少时天资聪颖,中举、中进士、入仕途,一路高升。太平天国运动爆发后,他被曾国藩提拔,协助组建“淮军”,参与镇压太平军,成为清军中的重要将领之一。因战功卓著,他逐渐脱颖而出,成为晚清政坛的重量级人物。

在镇压太平天国、捻军之后,李鸿章逐步掌握军政大权,出任两广总督、直隶总督兼北洋大臣,并长期执掌外交大权,成为清廷最倚重的“中兴名臣”。

但在光鲜的官职背后,是一个日益动荡、内忧外患不断的清朝。西方列强轮番东来,清政府积弱不振。在这样的背景下,李鸿章意识到,要想保住国家的独立和尊严,必须“师夷长技以制夷”,发展近代工业和军事,推动国家由传统农业经济走向工业化道路。

因此,他成为洋务运动的主导者之一。

李鸿章推行洋务的核心思路,是“中体西用”,即在保持儒家道统不变的前提下,引进西方技术发展军备与民生。他主持建立了北洋水师,这是当时亚洲规模最大、装备最先进的舰队之一;创办江南制造局,用于制造枪炮弹药;在民用领域,他还兴办了一系列现代化企业,其中最著名的,便是轮船招商局。

轮船招商局创立于1872年,总部设在上海,是中国第一家由政府支持、商人经营的轮船运输企业。其初衷是打破洋人在中国海运领域的垄断,让中国人自己掌握近海航运命脉。

李鸿章力排众议,安排丁日昌、唐廷枢等人负责筹建,并鼓励士绅商人参股。他亲自筹措启动资金,提供政策支持,还安排淮军在航线沿途为船队护航。轮船招商局成立初期便大获成功,迅速扩展航线至南洋各地。仅用三年时间,就实现盈利达1300万两白银,成为清末为数不多的成功企业之一。

招商局的成功,不仅是经济层面的胜利,更是一种民族经济自主的象征。

李鸿章还曾创办开平矿务局、天津电报总局、上海机器织布局等企业,涵盖了煤矿、电信、纺织、运输等多个领域。这些企业后来逐步发展成中国近代工业的雏形,为中国工业化积累了宝贵经验和技术力量。

然而,李鸿章的“功”并不能掩盖他“过”的另一面。

在甲午战争(1894年)中,北洋水师在战斗中惨败。李鸿章被迫代表清政府与日本签订《马关条约》,不仅割让台湾,还赔款巨额白银。这一屈辱条约引发全国公愤,李鸿章也因此被骂为“卖国贼”。

实际上,当时清廷早已腐败无力,北洋舰队因长期缺乏维修经费、官员贪腐严重,战力远逊于日本联合舰队。李鸿章虽为大臣,亦非独揽军政财权之人,他的职责,是在大局已定之下尽可能争取最小损失。

晚年李鸿章身心俱疲,却仍被任命为清政府“全权大臣”,赴俄、赴美出使,继续为外交奔走。在签署《辛丑条约》后不久,李鸿章病逝于北京,终年七十八岁。他一生承载了清末的希望与耻辱,也留下了后人难以评断的功过。

历史的评价往往随着时间而变化。

他所创办的招商局,在民国时期几经更名、动荡,但始终未曾中断。1949年后,招商局被新中国接收,并转型为国有企业。1979年,作为中国改革开放后第一家设立在蛇口的企业,招商局重新焕发活力,成为中国企业“走出去”的先行者。

1987年,招商银行在深圳成立,是中国第一家由企业法人发起设立的股份制商业银行,标志着中国银行体系改革的重要一步。如今,招商银行已在全球多地设有分支机构,位列《财富》世界500强之列,成为中国金融业的中坚力量。

而招商局集团,也早已成长为涵盖交通运输、金融、物流、城市开发、船舶制造等领域的综合性企业集团,继续扮演着连接中国与世界的重要角色。

从一个晚清的洋务机构,走到今天的世界级企业,这条道路走了整整一个半世纪。

回望李鸿章的一生,他或许无法完全摆脱那个“签了耻辱条约”的历史标签。但他对于中国近代工业和经济体系的奠基作用,却无可否认。