死之将至而不自知,看战国最大败家子,是如何败家的

- 所属:墨客历史 > 历史人物 | 阅读:435次

谈战国,离不开四个时间段。

第一段:是魏国首霸横绝天。

第二段:是秦齐争霸,双雄互帝。

第三段:秦国一家独大,纵横之争迭起。

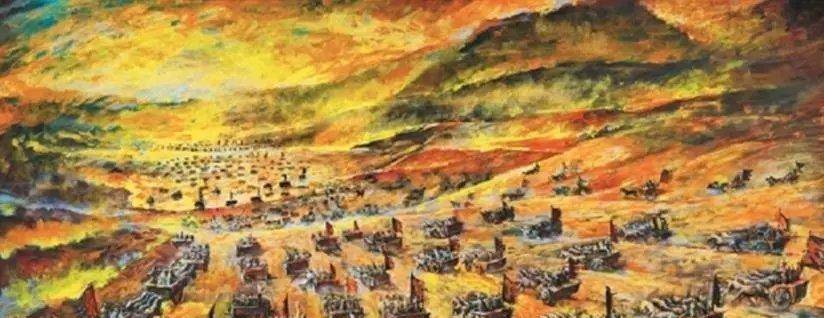

第四段:长平日落,秦国统一之势不可阻挡。

如此层层时间线递进之后,是战国七雄强弱变异之别,也是政治格局之别。

(战国格局一直在变)

强弱和格局,都和政治博弈有关,在君主制时代,权利集中与个人,个人就会影响国家盛衰。

春秋战国时代,个人决定国家,最具代表性的就是秦国六世雄主与魏国三代君王。

六世雄主今日不提,就论论魏国的三代君王。

第一任,魏文侯斯,虚幻若谷,大气非常,外和三晋内行变法,成就魏国霸业基础。

第二任,魏武侯击,四方征伐,战果颇丰,称霸中原。

第三任,魏惠王罃,好大喜功,霸图中原盛气凌人,最后成众矢之的一败涂地。

三任君王,第一人贤,第二人猛,第三人聩。

贤猛聩起承转合,让魏国,从中原首霸,沦为彻底的二流国家,可惜可叹亦可悲。

这三声可否的背后,是一个国家的沉沦。

(魏国最强版图)

每当谈及魏国霸业,无数人都将桂陵马陵之战当做魏国最大的败仗书写。

最后得出魏国之衰败,源自齐国的防守反击,还有秦国的不断骚扰。

论调没问题,可是结果不正确,对于强盛的魏国而言,桂陵之战和马陵之战并不算伤筋动骨!

唯一的效果只是打破了魏武卒不败光环,让魏国损兵数万而已。

占据中原最富庶之地的魏国,兵多将广,人多势众,巅峰时期,拥有40万精锐之师。

在哪个各国都还在用征发步兵做主要兵种的时候,魏国就有近40万的职业军人。

这实力,绝对不是战国任何国家能比的。

桂陵之战也好,马陵之战也罢,都是在魏国境外战斗,损失的除了军士和器械,就没其它了。

对于魏国国力而言,没有被侵略的国土,经济结构保存完整,除了人员损失外,几乎没有,只不过是让原本独霸战国的魏国,有了一个可堪敌对的对手齐国而已。

(齐魏争霸)

其实真正给魏国最大伤害的不是齐国,而是如西北孤狼一样,坐看齐魏争霸,背后偷鸡的秦国。

主导者商鞅,一个在秦国不受重用,最后去往秦国成就大业的霸者之师。

经历了连续两次败仗的魏惠王并没有意识到秦国的威胁,这就给了秦国攻击的机会。

公元前340年,马陵之战第二年,乘魏国新败,庞涓战死机会,商鞅率军出河西。借助魏国主将公子卬的无谋,用计诓骗俘虏公子卬,一战灭魏国大军,无奈求和的魏国,割让河西富庶之地,国家经济基础开始动摇。

时隔一年后,秦国再次渡河攻击,在岸门(山西河津县)设伏击败魏国援军,主将魏错又被俘。

连续两场大仗,损兵折将不说,还割土求和,让魏国元气大伤!

这时,如果是务实的君主在位,最该做的不是报复而是修养生息,恢复元气。

可是魏惠王不如此,反而认为魏国之败不是军力问题,而是齐国牵制,秦国突袭结果,在内心里,魏惠王还是认为秦国是那个被魏国百般欺辱的弱鸡。

于是,悍然发动收复河西战役,出口恶气是其次,主要是雪耻复土,一举荡平方兴未艾的秦国。

魏惠王心理的算盘也很简单,齐国虽然强大,但是一直文治盛行,武力吗,和国土面积不成正比,不是嗜土成性的国度,攻打魏国顶多打打就走,不会让魏国割地,那不是齐国的作风。

秦国则不同,积怨已久势同水火,秦魏之争,你死我活,齐国不致命,秦国致命,这就是区别。

(秦国崛起)

按后续历史发展而言,这分析算正确透彻。

为此魏国也做了不少准备,魏惠王拉拢齐国,弄徐州相王,都是为了能和齐国缓和关系。

目的就是集中精力对付秦国,面对魏国善意,齐国欣然接纳,捧着王爵继续沉睡。

这就给了魏国致力于攻击秦国的机会。

题外话补充一下:齐国为何没有攻城略地野心,这跟齐国特殊政治格局有关。

齐国是战国时期坚持分封制的典型国度,和楚国一样国内旧贵族盘根错节,五都制(五个都城)并行,让齐国有了五个政治实体,他们互相牵制拉扯,谁要是出头,实力受损就会影响在齐国的地位,于是除了迫不得已,没人愿打仗。况且都施行管仲经济政策,盐铁专营国营经济下的齐国,国家富足,更没了开疆扩土诉求,原因很简单,打仗费钱不说,利益也不好分,不如不打。

因此齐国国土,无论强盛衰弱,几乎都没变过,原因就在这特殊的政治制度。

(齐国版图几乎没变过)

说完齐国特殊性,继续谈魏国战略,魏惠王鼓动齐国称王后,魏齐关系缓和!

这让魏国可以专注于死敌秦国,不仅如此还收获了另一个好处,那就是楚齐关系破裂。

破裂的原因也很简单,齐国称王了,势力越来越强,让首先称王的楚国有点不爽。不爽的报复也很直接,那就是干架。

就此,齐国和楚国纠缠在一起,再也没空管魏国的事情。

魏惠王战略谋划,取得成功,唯一缺少的就是对秦国的胜利。

可是过于自大的魏惠王并不明白,秦魏的实力消长之势,已让秦魏国力军力有了巨大差别。

封闭的秦国,初漏锋芒之后,就静看魏国搅乱天下,而秦国则致力于国家军事力量的建设。

在魏国纵横捭阖致力于外交的时候,商鞅又训练出了大批黑甲秦军。

封闭的秦国,消息并不灵通,魏国也不屑与对秦国的情报工作,就这样不明不白的组织起大军,进行了决定魏国国运的河西之战。

河西之战持续两年,魏国占不到便宜,反而损兵折将,魏军被屠八万,终于消停了!

(失去河西)

自此以后,魏惠王终于明白,秦国已经变了,变的强横无比,可是为时已晚!

秦魏反复争夺的河西地区,再也和魏国没有任何关系。得势不饶人的秦国,反而变本加厉。

以河西为根据地不断侵袭魏国,兵分两路陆续占领魏国河东的汾阴(山西万荣)、皮氏(山西河津)、阴晋(陕西省华阴)、沿着黄河走了一圈,秦军居然到了魏国边境的崤山长城。

持续进攻下魏国节节败退,只能无奈求和,将上郡15县割让秦国。

魏国失去河西所有土地,霸业基础,富庶的土地全失,随土地丢失而来的是魏国经济基础瓦解。

曾经的魏国,国富民强土地肥沃,才有那近五十万魏武卒存在的经济基础与战无不胜的战绩。

没了这经济基础,魏国再也养不起武卒,就连农用器械,国家都规定不能用铁器制造。

这魏国那还有战斗力?

魏国就这样一步一步,经济崩溃,最后从霸主国变成了二流国家。

悲催的魏惠王,也因为对秦国实力估算不足,而进行的冒进之举,让魏国万劫不复,成了历史上最大的败家子。

(败家子魏惠王)