六年五次北伐,孔明是鞠躬尽瘁还是穷兵黩武?

- 所属:墨客历史 > 野史秘闻 | 阅读:351次

诸葛亮“鞠躬尽瘁死而后已”的光辉形象深入人心,然而,后人对他争议最大的莫过于五次北伐。

一、军事才能

对于诸葛亮的内政外交才能,几乎是一致好评,而对其军事才能的评价并不是非常高:

1、孙权曾经评价周瑜道:“公瑾有王佐之资,若无公瑾我不能称王。”对于诸葛亮孙权的评价是,“丞相受遗辅政,国富刑清”明显是说周瑜军事牛逼,孔明治国历害。

2、司马懿:①真乃天下奇才也!亮虑多决少。②亮志大而不见机,多谋而少决,好兵而无权,虽提卒十万,已堕吾画中,破之必矣。

3、陈寿在《三国志》的最后如此评价他:“可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。然连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长欤!”

4、伟人毛泽东评:其始误于隆中对,千里之遥而二分兵力。其终则关羽、刘备、诸葛三分兵力,安得不败?显然,主席对孔明的军事才评价不高。

正因为此,刘备在开疆拓土时,留在身边主要的军师是庞统和法正,安诸葛亮留守,以后勤为主。

尽管别人并不认为诸葛亮的军事才能非常突出,但他还是要北伐中原。

二、五次北伐

诸葛亮为了匡扶汉室,统一中原,一心北伐。刘备223年托孤,到225年底,诸葛亮已经稳定了蜀国局面,226年便准备北伐。从228年春至234年冬先后兵出汉中,对曹魏发动的五次战争。最后落得“出师未捷身先死,长使英雄泪满巾”的局面。

1、建兴六年(228年)春,诸葛亮第一次北伐,诸葛亮设疑兵于斜谷,自己率大军攻祁山。张郃大破马谡于街亭,诸葛亮返回汉中。

2、建兴六年(228年)年冬,诸葛亮第二次北伐。出散关,包围陈仓,攻打二十多天,蜀军粮尽退军。

3、建兴七年(229年),诸葛亮第三次北伐,诸葛亮派遣陈式攻占武都、阴平。魏将郭淮带兵援救,诸葛亮亲自率军至建威,郭淮撤退,蜀汉成功得到二郡。

4、建兴九年(231年),诸葛亮第四次北伐,蜀军包围祁山,司马懿和张郃带兵援救。李严运粮不继,蜀军粮尽退军。张郃追击蜀军至木门,被蜀军射杀。

5、建兴十二年(234年),诸葛亮第五次北伐,诸葛亮出武功五丈原。因未能成功抢占北原而与魏军僵持达百余日。秋,诸葛亮逝世,蜀军退回汉中,至此诸葛北伐结束。

三、三国综合实力

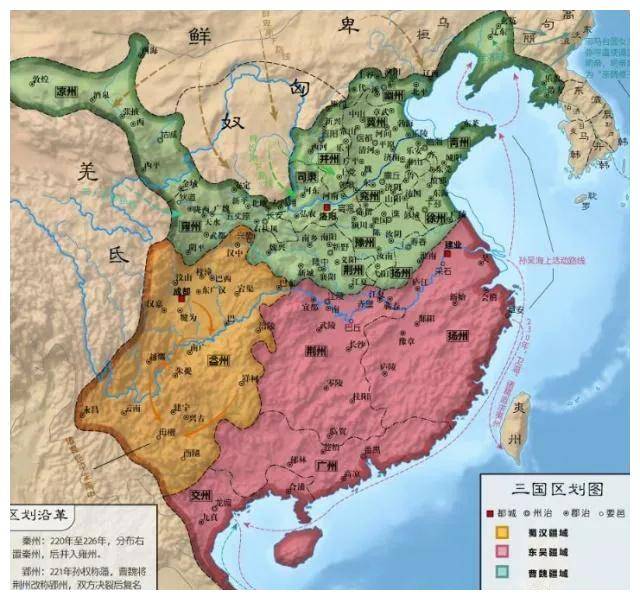

1、国土面积:蜀国失荆州后,魏国最大,含87个郡、12个州,吴国次之,有32个郡、3个州,蜀国最小,只相当于现在的两个省,没有海洋的优势。(图1)。

2、国家人口:史料记载,当时吴国人口为230万,而领土大小接近的魏国却足足统辖着440万,几乎多吴国一倍,而蜀国更为可伶仅94万。冷兵器时代,人口就是实力。

3、国家兵力:据史料分析:魏国50万左右,吴国25万左右,蜀国15万是极限。地域、人口和经济决定了国家能承受负担兵力的数量。

4、人才:无论是谋士还是将军,魏国一骑绝尘,遥遥领先。吴国次之,蜀国不仅最弱,而且国家核心人才都非本地人士,直接影响凝聚力。

5、人心:连年征战,伤痕累累,许多地方十室九空。大多数人希望休养生息,早已产生了厌战情绪。

四、死而后已

夷陵之战后,蜀国实力大大下降,既然无论从哪方面讲,蜀国都不是魏国的对手,为什么还要北伐?1、实现理想:《三国志》载,诸葛亮在高卧隆中常以管仲、乐毅自比。当世既无贤相管仲,也无乐毅那样的名将。他身处乱世,决心像管仲、乐毅一样,干出一番惊人的功业,即扫除群雄,结束分裂。

2、报刘备知遇之恩。刘备《三顾茅庐》,两人相谈甚欢,又同道合正好建功立业。一个才华横溢的人,需要有大展身手的舞台。而刘备正是给他舞台的人。

3、蜀国太弱,必须以攻代守。最好的防守就是进攻,死守是守不住的。三国归晋,似乎是证明了这个理由。

4、好男儿都有事业心。马云说过:梦想是要有的,万一实现了呢?而诸葛亮的意思是:谋事在人成事在天。不去搏一搏,肯定会后悔。

总之,诸葛亮自己做了自己想做的事情,在历史舞台上展示了自己的才华,真正做到了鞠躬尽瘁死而后已。至于后人如何评说,仁者见仁智者见智。