已有3990万人感染艾滋病,遇到这3类人,强烈建议大家保持距离

- 中医文化 > 健康视界 | 阅读:275次

依据 23 年的统计信息,全世界艾滋病中招人数规模已经多达 3990 万,并且这个规模还在一直往上涨,一说起艾滋病,不少人马上就会联想到 “绝症”“不治之症” 这样的表述。

想当初,艾滋病在多数人眼中就是无法医治的 “死亡宣告”,让人意想不到的是,当下我们的周围或许就隐匿着艾滋病病毒携带者,他们难以被发现,这绝非夸大其词。

在此提醒各位,日常生活里碰到 “三种人”,最好保持距离,那么这 “三种人” 到底是哪三类呢?

认识艾滋病

艾滋病是人类HIV引发的病症,HIV 病毒非常险恶,只要被它缠上,就会受到它强力的侵袭与破坏。

HIV 病毒的变异速率极为迅速,如此一来,人体的防御系统很难对其进行锁定与清除,因为它始终处于变化之中。

当下,有效的 HIV 疫苗依旧尚未被成功研制出来,这就表明如果感染者未接受治疗,其生命安全将会遭受极为严峻的挑战与威胁。

必须着重说明的是,感染 HIV 病毒并非马上就会死亡,在感染 HIV 后,病毒会在身体里潜藏一段时间,之后才有可能演变成艾滋病,这一潜藏阶段或许会长达好几年甚至更久。

一些不准确的描述,例如将艾滋病简单地归类为“世界五大绝症”之一,以及对某些实验性治疗方法的过度乐观解读,都可能造成公众的误解和恐慌。

我们需要以科学的态度看待艾滋病,避免被不准确的信息误导,很多人对艾滋病怎么传播有错误的看法,实际上,HIV病毒非常脆弱,它无法在空气、食物和水中存活。

所以,与艾滋病人握手、有亲密接触行为或者一同用餐,都不会使病毒传播到自己身上,知晓这些科学常识,能帮我们驱散对艾滋病的害怕心理,让我们可以用更科学、更理智的方式去对待艾滋病感染者。

艾滋病的发展阶段及传播方式

感染后,人的身体会逐步出现三个阶段:初期会感觉不舒服,然后很长时间内看起来和正常人没区别,最后可能会发展到艾滋病。

HIV 感染的早期阶段,大概在感染后两到四周的时候,部分被感染的人会有和感冒相似的症状,比如会发烧、嗓子疼、身上出皮疹,还有淋巴结也会肿大。

但很多人感染后并不觉得有不舒服,这就容易让人忽略了急性期的存在,即便症状不明显,病毒已经在人体里开始繁殖,而且传播能力挺强。

此阶段有可能会延续 6 至 8 年之久,某些情况下还会更久,在这漫长时段里,感染者不会察觉到任何不适之处,也不存在显著的健康困扰,从外表来看,与健康人群没有丝毫差别。

但是,病毒在人体内部不断地拓展 “领地”,抵抗系统因此日益受损,由于不存在症状提示,感染者往往很难发现自己已经遭到病毒感染。

若 HIV 感染者放弃治疗,其自身免疫系统便会渐渐失去抵抗力,进而演变成艾滋病,在免疫系统变得极为孱弱的情况下,像结核、肺炎这样的普通病症就很容易侵袭患者,肿瘤也可能会随之而来。

经常有人出现老发烧、体重猛掉、拉肚子不停的情况,情况严重的话,可能会很危险,许多感染者直到艾滋病晚期才开始出现明显症状,这使得艾滋病成为一种“隐形杀手”。

了解艾滋病的疾病发展阶段,有助于我们更好地理解疾病的进程,并认识到早期检测和早期治疗的重要性,了解艾滋病传播方式,学会自我保护,共同预防感染

HIV 的传播途径主要有三个,性接触传播较为突出,在性交往过程中,如果缺乏安全防护措施,像频繁更换性伴侣或者特定类型的同性性行为等,都极易使艾滋病病毒有机可乘,大大提升感染艾滋病的风险系数。

像共用注射器这种行为,还有使用未经检测的血液,都存在让 HIV 病毒得以传播的风险,一些不正规的医疗场所,因操作流程不规范,消毒措施不到位,极有可能成为 HIV 病毒传播的起始点。

倘若孕妇感染了,病毒可能会在胎儿时期经胎盘传染给胎儿,也可能在产后通过母乳喂养使宝宝被感染,不过好在当下有了抗病毒药物以及有效的应对方法,这使得母婴传播疾病的风险大幅降低。

了解HIV病毒的传播途径,有助于我们认清风险,并采取相应的预防措施,安全性行为、避免共用针具、选择正规医疗机构等,都是预防HIV病毒感染的关键措施。

艾滋病的治疗与预防

96 年,著名科学家何大一公布“鸡尾酒疗法”,伴随着该疗法在临床等方面的运用,HIV疗养开启了新的篇章,其在改善艾滋病患者病情与生存状况方面发挥着重要影响力。

这种治疗方式是同时使用好几种抗病毒药,能强力控制病毒在人体内的繁殖,帮助提升和保持患者的免疫系统,减少疾病风险,让患者能像健康人一样生活。

现今,艾滋病的治疗药物有很多,一开始只有单一药物可用,而现在发展出了多种联合用药的方案,这让患者在治疗时能有更多样的选择,还能根据自身情况进行个性化的治疗。

科研人员持续投入精力去开发新的艾滋病治疗药物,期望借此增强疗效,削减药物不良影响,有效解决病毒耐药性这类棘手的挑战,推动艾滋病治疗的进步。

早期检测和早期治疗对于艾滋病的控制至关重要,及早发现感染者并开始抗病毒治疗,不仅可以改善个人的健康状况,延长寿命,提高生活质量,还能有效降低病毒传播的风险,保护更多人的健康。

尽管治疗手段取得了显著进展,但目前仍然没有完全治愈艾滋病的方法,患者还得长期吃药,定期检查病毒和免疫细胞的数量,根据结果来调整治疗方案。

同时,药物的副作用和耐药性问题也需要持续关注和管理,要预防艾滋病,就要阻止病毒通过不同方式传播。

采取正确使用避孕套等安全措施,是避免性病传播的最佳途径,不用别人用过的针,去靠谱的医疗地方打针或输血,能大大减少血液传播疾病的风险。

对于孕妇,特别是那些已确诊感染 HIV 的母亲而言,迅速展开抗病毒治疗相当关键,如此一来,能够大幅削减母婴传播的几率,切实保障婴儿的身体康健。

尽量不与这三种人接触

HIV 病毒对所有人都存在感染的可能性,不过,因生活方式与行为的差异,部分人群感染风险偏高,像在风月场所工作的人员以及他们的客户,由于性接触频繁,所以感染 HIV 病毒的几率就比较大。

部分地区的数据显示,男同性恋群体中 HIV 病毒的感染率呈现较高态势,其根源在于男男性行为过程中,病毒传播的几率相对偏高。

某些存在共用针具行为的群体,像吸毒者共用针头这类情况,还有使用未经正规消毒针具进行注射的人,他们经由血液感染 HIV 病毒的几率会明显增加。

一些不正规的医疗机构,由于操作不规范,也可能导致患者通过共用针具感染HIV病毒,需要强调的是,并非所有这些人群都携带HIV病毒,将他们简单地贴上“高危人群”的标签,可能会加剧社会歧视。

我们应该以科学的态度看待这些群体,鼓励他们进行HIV检测,并提供必要的健康教育和支持,而不是将他们边缘化。

艾滋病不挑人,不管男女老少,社会地位高低,都有可能被传染,保护自己,也是保护他人,更是对社会公共卫生安全的一份责任。

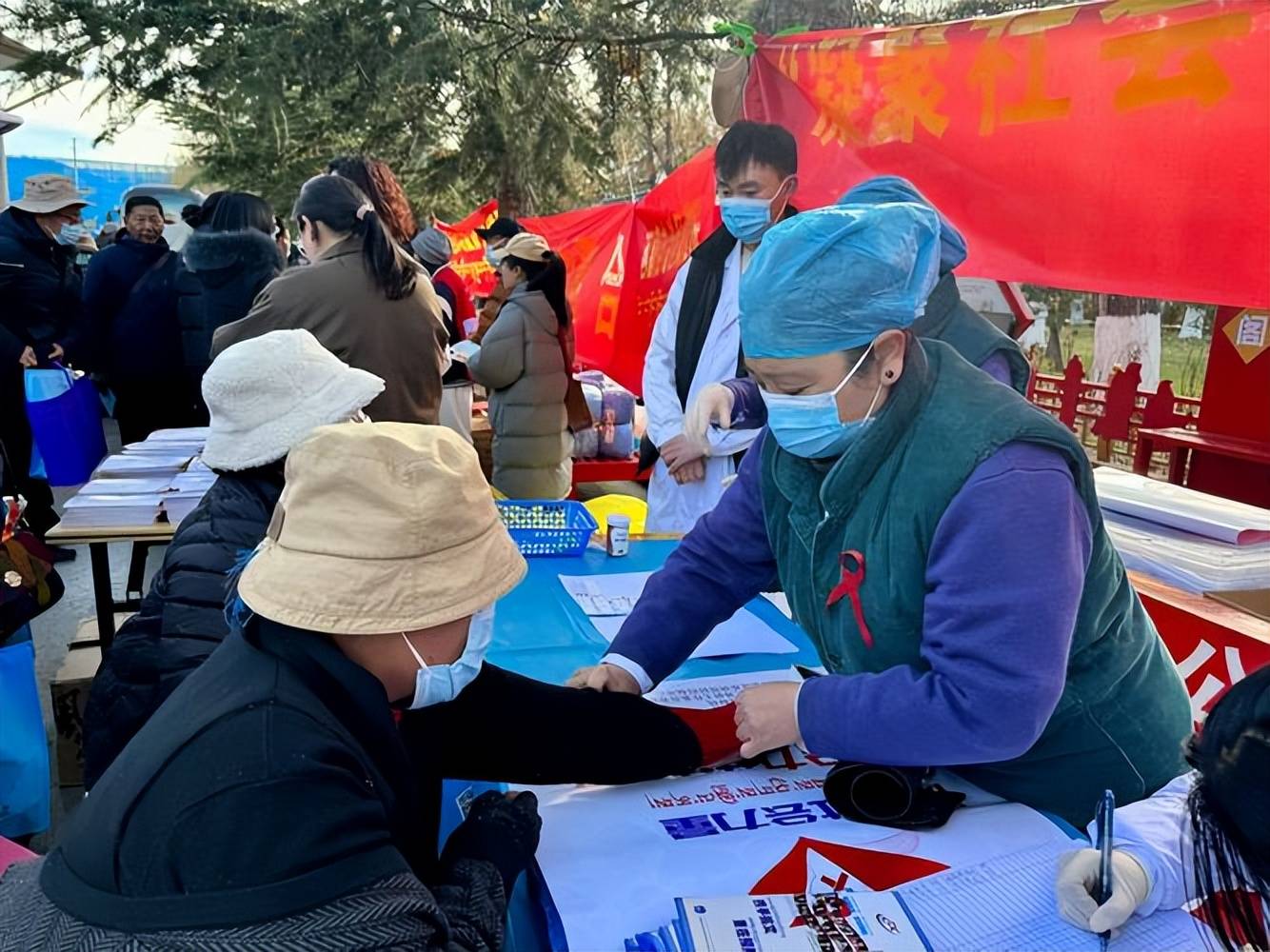

定期实施 HIV 检测意义重大,对于有高危行为的人群来说更是如此,它能够助力于在早期阶段识别出感染者,随即及时地开启治疗进程,进而有效把控病毒的传播态势。

在确诊感染 HIV 这个情况发生后,迅速启动抗病毒治疗程序是非常关键的,其意义在于既能提升个人的健康水平,又能成功截断病毒向他人传播的路径,起到保护他人健康的作用。

每一个人都肩负着知晓病毒传播途径和预防方法的责任,需踊跃参与到艾滋病防控工作当中,还要全力消除针对艾滋病患者的错误偏见与不公平歧视。

一个人患上艾滋病并非其自身刻意为之,他们真正需要的是社会展现出的包容胸怀、实际的帮助以及心灵的慰藉,绝不是冰冷的态度和排挤行为。

营造出具备包容和理解特性的社会环境,这有着非常重大的意义,它能够激发那些艾滋病感染者积极地去进行检测以及接受治疗,并且有利于对艾滋病传播情况进行有效的管控。

与艾滋病作斗争并非仅仅是医生的职责,整个社会都应当投身其中,我们每个人都有义务积极加入艾滋病的防控工作,凭借自身的努力,助力构建更为健康、和睦的社会环境。